Fotos: Léa Andersen, Letizia Argentieri, Milena Bobanovic, Anouk Boes, Niklas Ellrich, Ida Fritz, Fabian Hahl, Sophia Heining, Pia Kantiger, Ava Koehne, Stephanie Mauer, Michelle Cichon, Cara Stiller, Jakob Wagner, Markus Wuelbeck

Das Ziel unserer Exkursion zur diesjährigen Seminarwoche war die Stadt Frankfurt/Main. Nur eine gute Stunde mit dem ICE von Karlsruhe entfernt, ist die Stadt vielen Studierenden doch weitgehend unbekannt und steht auf der Liste der Sehnsuchtsorte sicherlich nicht ganz oben. Frankfurt ist keine einfache Stadt, aber es lohnt sich, sich mit ihr genauer auseinanderzusetzen, denn viele urbanistische und architektonische Themen treffen hier auf engem Raum in zugespitzter Weise aufeinander.

Das beginnt am Hauptbahnhof, von dem an drei Tagen unsere Spaziergänge ausgingen. Ihm gegenüber liegt das Bahnhofsviertel, das mit seiner spezifischen Mischung aus Rotlichtbezirk und Drogenszene, Multikulturalität und Szenegastronomie, Gentrifizierung und sichtbarer Wohnungslosigkeit auch etwas aussagt über die Resilienz gründerzeitlicher Stadtplanung. Der zentrale Boulevard Kaiserstraße hat durchaus Pariser Niveau, zeigt dies aber erst auf den zweiten Blick. Am nordöstlichen Ende der Kaiserstraße fressen sich Hochhäuser in das einst homogene Viertel. Der sogenannte Silberturm (ABB Architekten, 1978) mit dem vorgelagerten Jürgen Ponto-Platz ist eines der identitätsstiftenden Beispiele hoher architektonischer Qualität, neuere Beispiele wie Skyper (JSK, 2004) und Gallileo (Novotny Mähner Assoziierte, 2003) erweisen sich als weniger einprägsam und stadtfreundlich. Am Willy-Brandt-Platz trifft man auf eines der aktuellen Diskussionsthemen der Frankfurter Stadtplanung: Das Gebäude der städtischen Bühnen (ABB Architekten, 1963) mit seinem imposanten verglasten Foyer zur Stadt und den goldenen Wolken des Künstlers Zoltán Kemeny soll nach dem Willen der Stadt abgerissen und durch zwei Neubauten (getrennt für Oper und Schauspiel) ersetzt werden. Dieser Entscheidung sind lange, öffentlich ausgetragene Kontroversen vorausgegangen, und die Kritik an dem getroffenen Entschluss wird vom Aktionsbündnis "Zukunft städtische Bühnen Frankfurt" und seinen Unterstützern intensiv fortgeführt.

Die Mittagspause des ersten Tages fand in der Kleinmarkthalle statt, einem weiteren Gebäude der Nachkriegsmoderne (Günther Gottwald & Gerhard Weber, 1954), das trotz oder wegen seiner bescheidenen, schlichten Architektur von vielen Frankfurter*innen sehr geliebt wird. Nach mehreren Plänen für Abriss, Neubau oder komplette Überbauung, hat man sich nun für eine behutsame Sanierung bei laufendem Betrieb entschieden.

Eine weitere hochkontroverse Debatte entzündet sich derzeit an der Paulskirche und ihrer städtebaulichen Einbindung. Die bis heute bestehende Architektur des Wiederaufbaus (Rudolf Schwarz u.a., 1948) wird von Teilen der Bürgerschaft in Frage gestellt und eine Wiederherstellung des Zustands von 1848/49 gefordert. Zusätzlich sollen Teile des angrenzenden Platzes durch einen Bildungsort für Demokratie überbaut werden. Diese Debatte ist derzeit noch völlig offen.

Im Anschluss ging es über den Römerberg durch die postmoderne Saalgasse mit ihren 14 individuell gestalteten, giebelständigen Häusern zum Frankfurter Kaiserdom St. Bartholomäus. Von dort ging es zur letzten Station des Tages im Büro Meixner Schlüter Wendt, wo wir mit Kaffee und Kuchen empfangen wurden und detaillierte Einblicke in die Arbeit des Büros erhielten, das an vielen wichtigen Stellen der Stadt Spuren hinterlassen hat.

Der zweite Tag widmete sich dem nördlichen Mainufer. Wir starteten mit einem kurzen Spaziergang zur Kreuzung Düsseldorfer Straße/Mainzer Landstraße. Von hier aus sind fast alle Hochhauscluster zu sehen und es wird begreiflich, wie die Stadt mit den Hochhausrahmenplänen auf die vertikale Entwicklung Einfluss nimmt. Von dort ging es durch den Hauptbahnhof und über den Baseler Platz zum Westhafen. Während die Gegend um den Baseler Platz eher ungeordnet vor sich hinwuchert, steht der Westhafen für eine geordnete Bebauung, die mit dem Westhafentower (Schneider+Schumacher, 2003) eine weithin sichtbare Landmarke besitzt. Der Westhafen ist nur eines von vielen Projekten, die sich in die seit 1990 konsequent verfolgte Strategie der Wiedergewinnung des Flusses für die Stadt einordnet. Hierbei war Frankfurt äußerst erfolgreich, weswegen es uns möglich war, vom Westhafen bis zum neugestalteten Hafenpark am nördlichen Ufer entlangzuspazieren. Unterbrochen wurde dieser Spaziergang mit einem Besuch der sogenannten Neuen Altstadt im Bereich zwischen Dom und Römer. Dieses seit Anbeginn umstrittene Rekonstruktionsprojekt wurde in der Fachwelt ebenso wie in der breiten Öffentlichkeit über Jahre lebhaft diskutiert und die Meinungen über seine Legitimität und seinen Erfolg gehen auch heute noch weit auseinander. Sie war Gegenstand einer vielbesuchten Ausstellung im DAM, deren begleitende Publikation "Die immer neue Altstadt" jedem zu empfehlen ist, der sich intensiver mit dem Projekt und seiner Geschichte auseinandersetzen möchte. Am östlichen Teil des Mainufers stößt man unweigerlich auf das Gebäude der Europäischen Zentralbank (Coop Himmelb(l)au, 2014). Der komplex verdrehte, vollverglaste Baukörper aus zwei miteinander durch ein Atrium verbundenen Türmen mit seiner Höhe von 185 Metern ist schon vom Westhafen aus zu sehen und stellt sich während der Annäherung immer wieder anders dar. Als Sockel benutzt der Turm das beeindruckende Gebäude der ehemaligen Großmarkthalle (Martin Elsaesser, 1928), welches etwas brutal durch ein wenig elegantes keilförmiges Bauteil durchstoßen wird. Der Tag endete mit einem Besuch im Ausweichquartier Ostend des Deutschen Architektur Museums (DAM), wo wir die Ausstellung zum DAM-Preis 2024 ansehen konnten und danach von Kurator Oliver Elser Einblicke in die Geschichte und Arbeitsweise des Museums erhielten.

Der dritte Tag war ganz dem südlichen Mainufer gewidmet und damit der beeindruckenden Anzahl von Museen, die sich dort aufgereiht wie an einer Perlenkette befinden. Das Museumsufer geht zu wesentlichen Teilen auf die Initiative von Hilmar Hofmann zurück, der als Kulturdezernent über zwanzig Jahre (1970-1990) mit verschiedenen Stadtregierungen Frankfurt als Kulturstadt völlig neu aufgestellt hat. Wir starteten auf dem Holbeinsteg (Albert Speer und Partner, 1990), der wie ein Tor zum Museumsufer funktioniert. Das Liebieghaus mit seiner Skulpturensammlung begeistert vor allem durch seinen fantastischen Garten und das darin befindliche Café. Das benachbarte Städel Museum ist das historische Herz des Frankfurter Kulturlebens. Es besteht architektonisch aus zahlreichen Teilen, deren jüngere der Anbau für Sonderausstellungen von Gustav Peichl (1990) sowie die unterirdischen Gartenhallen von Schneider+Schumacher (2012) sind. Weiter ging es mit dem Museum für Kommunikation von Günther Behnisch (1990), dessen Transparenz, Offenheit und Leichtigkeit auch heute noch verblüfft. Das Deutsche Architektur Museum (O. M. Ungers, 1984) konnten wir nur von außen als Baustelle erleben, das benachbarte Filmmuseum (Helge Bofinger, 1984), ebenfalls in einer umgebauten Gründerzeitvilla untergebracht, erweckte mit seiner Dauerausstellung durchaus Interesse. Den Abschluss des Tages bildete dann das Museum Angewandte Kunst (mak) dar, vom New Yorker Richard Meier entworfen und 1985 eröffnet, ein Gesamtkunstwerk, das kunstvoll um die bestehende Villa Metzler herumkomponiert wurde und eine Einheit mit dem zugehörigen Museumspark bildet.

Der vierte Tag schloss daran an. Wir besuchten zunächst die Kunsthalle Schirn (Bangert Jansen Scholz und Schultes, 1986) mit den Ausstellungen "Cosima von Benin: Feelings" und "The Culture" und anschließend das Museum für Moderne Kunst (MMK, Hans Hollein, 1991) mit der umfangreichen Ausstellung "There is no there there", die sich als positive Überraschung entpuppte und die komplexen räumlichen Situationen des Hollein-Baus interessant bespielte. Die Möglichkeit, mit dem Museumsuferticket für 12 Euro zwei Tage lang derartig hochwertige Museen mit zahlreichen Sonderausstellungen zu besuchen, kommt einer Verwirklichung von Hilmar Hoffmanns Anspruch "Kultur für Alle!" schon sehr nahe.

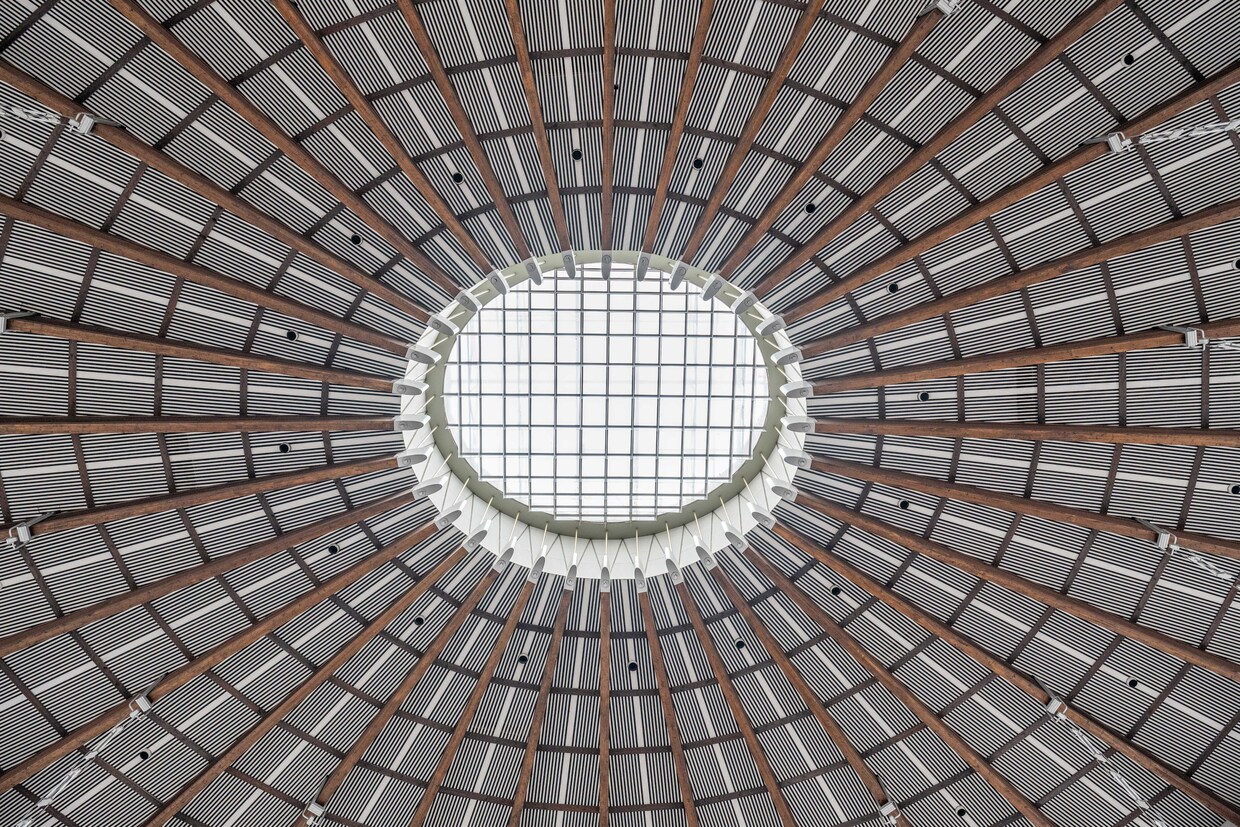

Als letzten Programmpunkt besuchten wir den Campus Westend der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Seit 2001 entsteht hier rund um das ehemalige I.G.-Farben-Haus von Hans Poelzig (1931) ein innerstädtischer Campus für die Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Fächer. Das Hauptgebäude, seine Nebengebäude und die dazugehörigen Freianlagen sind gleichermaßen architektonisch beeindruckend wie historisch belastet. Es steht für fast 100 Jahre deutsche Geschichte einschließlich seiner düstersten Kapitel und versucht, darüber durch Ausstellungen, Gedenktafeln und leicht zugängliche Informationen aufzuklären. Die weitere Entwicklung des Geländes folgt einem Masterplan des Frankfurter Architekten Ferdinand Heide und besteht aus zahlreichen modernen Institutsgebäuden sowie ein Hörsaalzentrum (ebenfalls von F. Heide), das von einer großen Dachterrasse einen wunderbaren Blick auf die Stadt und ihre Skyline ermöglicht.