Die Professur Architekturkommunikation (a*komm) ist Mitglied des Instituts Entwerfen, Kunst und Theorie (ekut) an der Fakultät für Architektur des KIT. Sie geht auf eine Initiative der Wüstenrot Stiftung zurück, von der sie als halbe Professur für fünf Jahre finanziert wurde (2009–2014). Im Oktober 2014 wurde sie vom KIT übernommen und auf Dauer gestellt, die Wüstenrot Stiftung finanzierte allerdings für fünf weitere Jahre (bis 2019) ihre Ausstattung. Seit Oktober 2019 wird die Professur nun vollständig vom KIT getragen. Der Auftrag der Professur, deren Profil bundesweit einzigartig ist, besteht darin, die Grundlagen der Kommunikation und Vermittlung von Architektur zu erforschen sowie neue Formate und Strategien der Architekturkommunikation zu entwickeln und zu erproben. Wir wollen das Thema Kommunikation zum festen Bestandteil der Ausbildung von Architekt*innen machen und durch Publikationen, Vorträge und Workshops die hohe Bedeutung der Kommunikation für Architektur und Baukultur bewusst machen. Dabei arbeitet die Professur intensiv mit anderen Professuren und Lehrgebieten am KIT, aber auch mit zahlreichen Akteur*innen außerhalb der Universität wie Verbänden, Kammern und freien Initiativen, zusammen.

The Professorship of Architectural Communication (a*komm) is a member of the Institute of Design, Art and Theory (ekut) at the Faculty of Architecture of KIT. It goes back to an initiative of the Wüstenrot Stiftung, by which it was financed as a 50% professorship for five years (2009-2014). In October 2014, it was taken over by KIT and made permanent, but the Wüstenrot Stiftung financed its budget for another five years (until 2019). Since October 2019, the professorship is now fully funded by KIT. The mission of the professorship, whose profile is unique in Germany, is to research the fundamentals of communication and mediation of architecture as well as to develop and test new formats and strategies of architectural communication. We want to make the subject of communication an integral part of the education of architects and raise awareness of the great importance of communication for architecture and building culture by means of publications, lectures and workshops. In doing so, the professorship cooperates intensively with other professorships and teaching areas at KIT, as well as with numerous actors outside the university, such as professional associations, institutions, and independent initiatives.

…für das größte Strahlen und den 2. Preis des diesjährigen Hochschulpreises Holzbau. Letzten Donnerstag war es soweit und die beiden a*komm Teammitglieder durften ihre Urkunde auf der LIGNA-Messe in Hannover entgegen nehmen – mit von der Partie die neue Bundesbauministerin Verena Hubertz. Das gekürte Wohnbau-Projekt ‚Laube am Feld‘ von Maira Stützel und Victor Kuebart entstand im letzten Wintersemester unter gemeinsamer Betreuung von a*komm und der von Prof. Andrea Klinge geleiteten Professur für Konstruieren und Entwerfen mitsamt unseren Betreuern Lama Alkadi (a*komm), Manuel Michalski und Janosch Weber (Konstruktion und Entwerfen). Zum Nachlesen empfehlen wir den Artikel von Baunetz-Campus.

Wie in jedem Sommersemester bieten wir den Studierenden des 4. Bachelor-Semesters die beiden Vorlesungsreihen "Einführung in die Architekturkommunikation" und "Methoden des Wissenschaftlichen Arbeitens" an. Sie bilden zusammen das Pflichtmodul "Architekturkommunikation und Wissenschaftliches Arbeiten" und werden am 14.08.25 durch eine schriftliche Prüfung abgeschlossen. In der Seminarwoche (10. bis 13. Juni) werden wir unter dem Titel "Kommunikation konkret" mit interessierten Studierenden aller Semester nach Berlin fahren, um dort auf ausgedehnten Stadtspaziergängen dem Zusammenhang von Kommunikation, Architektur und Stadtplanung intensiv nachzuspüren. Und für den Master gibt es das Seminar "Intelligens. Natural. Artificial. Collective.", das sich anhand der 19. Architekturbiennale in Venedig mit den vielfältigen Möglichkeiten des Ausstellens von Architektur auseinandersetzt. Eine fünftägige Exkursion in die wundervolle Lagunenstadt (22.-26. September) bildet den Abschluss dieses Sommersemesters.

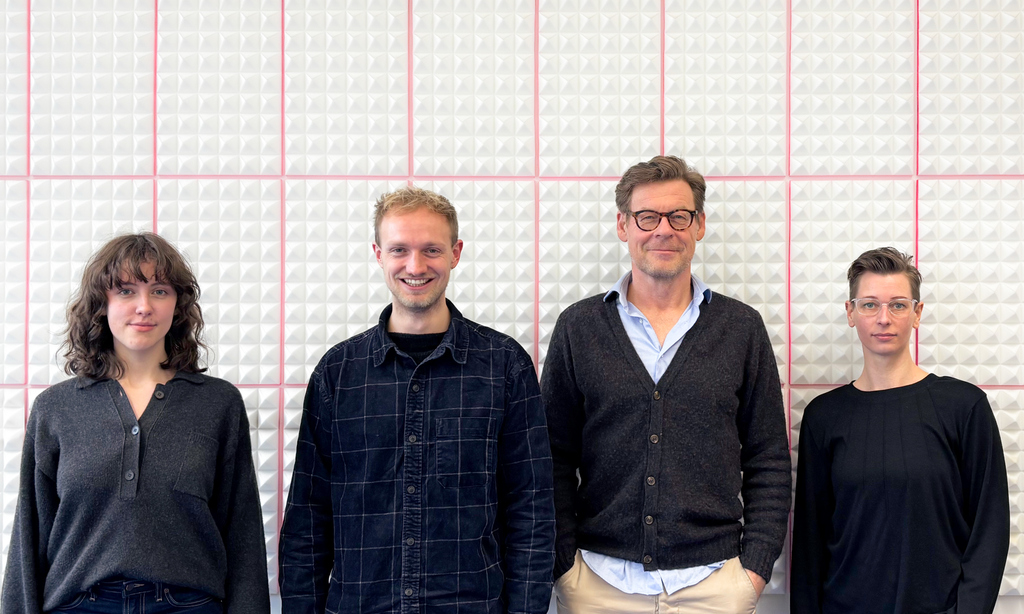

... turn and face the strange ... die Karten werden derzeit weltpolitisch neu gemischt, und auch bei a*komm bleibt (fast) kein Stein auf dem anderen. Lama Alkadi hat sich in den zwei Jahren ihrer Mitarbeit unersetzlich gemacht, weswegen ihr Weggang nach Basel zum 01.05.2025 eine fiese Lücke reißt, die wir wohl erst zum September schließen werden. Das Sekretariat war bereits seit August 2024 verwaist, seit Anfang Februar unterstützt uns nun Silke Feuerstein mit 25% ihrer Arbeitszeit. Darüber freuen wir uns sehr! Auch bei den studentischen Hilfskräften ändert sich alles: Zoë Kuhn war uns zwei Jahre lang eine Riesenhilfe und hat sich ein fettes Dankeschön verdient. Sie macht sich nach dem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor auf die Suche nach neuen Abenteuern. Simon Rieß hingegen wird sich in Kürze Master nennen dürfen und als solcher hinaus in die Welt ziehen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und danken ganz herzlich für seine wertvollen Beiträge. Statt Zoë und Simon wirken nun seit Februar Maira Stützel und Victor Kuebart bei a*komm mit, die wir voller Vorfreude im Team begrüßen.

Seit 2020 vergibt unsere Fakultät alle zwei Jahre die Ehrendoktorwürde an Personen, die sich durch herausragende Verdienste um die Architektur oder Kunstgeschichte dafür qualifiziert haben. Bei der Auswahl für diese hohe Ehrung spielt insbesondere eine Rolle, dass es sich um Leistungen handelt, die mit den Zielen und Werten der Fakultät in besonderem Einklang stehen und als inspirierend für die Zukunft erlebt werden. Dies erschien den Mitgliedern der Fakultät in besonderer Weise auf Inken Baller zuzutreffen, die als Pionierin des nachhaltigen Bauens, des Bauens im Bestand und eines innovativen humanistischen Wohnungsbaus gilt, und deren Werk ebenso wie ihre langjährige Tätigkeit in Forschung, Lehre und Hochschulverwaltung heute als Vorbild für bereits mehrere nachfolgende Generationen dient. Riklef Rambow hatte die Ehre und das Vergnügen, dies in seiner Laudatio bei der festlichen Verleihung der Ehrendoktorwürde im Fritz-Haller-Hörsaal genauer auszuführen und die Urkunde an Inken Baller zu übergeben.

Foto: Inken Baller

Am heutigen Mittwoch findet im Fritz-Haller-Hörsaal die traditionelle Verabschiedung der Masterabsolvent*innen des Sommersemesters 2024 statt. Es gibt wieder etwas zu feiern! 37 Studierende haben in der vergangenen Woche Ihre Arbeiten präsentiert, Riklef Rambow war an sieben dieser Arbeiten als Zweitprüfer beteiligt. Alle Studierenden haben in den vergangenen sechs Monaten Bewundernswertes geleistet und verlassen das KIT bestens vorbereitet. Wie immer gibt es aber einige, die durch Preise besonders hervorgehoben werden. Jona Thiele (Erstprüfer: Prof. Ludwig Wappner) und Johannes Mußmacher (Erstprüfer: Prof. Christian Inderbitzin) wurden mit einer Weinbrenner-Auszeichnung für die besten Arbeiten des Jahrgangs belohnt, Toni Bistritz (Erstprüfer: Prof. Dirk Hebel) wurde für den Schelling-Preis nominiert. Die Zusammenarbeit mit allen Studierenden und den betreuenden Kolleg*innen war wieder einmal sehr bereichernd und wir wünschen allen Absolvent*innen einen fantastischen Abend und einen guten Einstieg in das, was nach dem Studium kommt.

Foto: Riklef Rambow

Für das beginnende Wintersemester haben wir mit zwei Veranstaltungen ein etwas schmaleres Programm als sonst üblich. Im fünften Semester des Bachelorstudiengangs bieten wir das den ewig jungen Klassiker "Show them what you got. Entwürfe überzeugend präsentieren" an, in dem es um eine der wichtigsten Kompetenzen der Architekturkommunikation, wenn nicht gar der Architektur insgesamt, geht. Im Master gibt es dieses Mal kein Seminarangebot, stattdessen haben wir uns mit der Professur "Konstruktion und Entwerfen" von Andrea Klinge zusammengetan, und werden die entwurfsbegleitende Vertiefung zum Entwurf "Das ist unser Haus! Genossenschaftliches Wohnen in Berlin" anbieten. Die Aufgabe lehnt sich an einen Studierendenwettbewerb der JOANES-Stiftung an und soll Wohnen mit Lebensmitteleinzelhandel in innovativer Weise verbinden. Das Ganze soll ebenso visionär wie realistisch sein, ökologische, ökonomische, politische, soziale und ästhetische Kriterien gleichermaßen einbeziehen, und, wenn möglich skalierbar und auf andere Kontexte übertragbar sein. Unmöglich? Ja klar, aber wir sind mehr als zuversichtlich, dass die Studierenden es trotzdem schaffen.

Foto: Riklef Rambow

Die Architektur hat im Fernsehen seit jeher keinen leichten Stand. Wenn man doch einmal Architekturthemen auf angemessenem Niveau behandelt findet, dann am ehesten auf dem europäischen Kultursender arte. Die fast schon legendäre Serie "Baukunst" hat seinerzeit einen Standard gesetzt, der noch immer gültig ist. Aktuell und noch bis Januar 2025 kann eine Kurzserie von vier jeweils halbstündigen Folgen mit dem Titel "Schrecklich schöne Bausünden" heruntergeladen werden, die sich mit Bauten beschäftigt, an denen sich in besonderer Weise die Geister scheiden: " ... denn die scheinbar hingeklotzten Monstrositäten können auch verführen. Von brutalistischen Betonklötzen über gigantische Megastrukturen und Konsumtempel bis hin zu Plattenbau-Paradiesen – die Reihe enthüllt die versteckte Schönheit und den besonderen Reiz dieser umstrittenen Bauwerke", so der Text, mit dem der Sender die Thematik umreißt. An der Reihe, die von dem Berliner Büro für bewegtes Bild 3B produziert wurde, hat auch Riklef Rambow mitgewirkt, denn nicht zuletzt geht es hier um Wahrnehmungsunterschiede zwischen Architekt*innen und Lai*innen, und um die Herausforderung, diese mit Mitteln der Kommunikation zu überwinden.

Foto: Riklef Rambow

Mit dem Nachschreibetermin am 10. Oktober 2024 ist die Klausur zum Modul "Architekturkommunikation und Wissenschaftliches Arbeiten" im Sommersemester 24 nun vollständig ausgewertet. Wir freuen uns, dass alle angemeldeten Teilnehmer*innen die Klausur bestanden haben und gratulieren zu dieser Leistung. Gleichwohl ist der Notenschnitt ein weiteres Mal gesunken, was aufgrund der recht bescheidenen Anwesenheitsrate in den Vorlesungen nicht wirklich überrascht. 124 Personen haben am ersten Termin am 15. August teilgenommen und einen Schnitt von 2,45 erreicht, 12 Personen haben den Nachschreibetermin genutzt und mit einem Schnitt von 2,21 abgeschlossen. Die Anzahl der sehr guten Arbeiten, die eine eigenständige, kreative Beschäftigung mit den Themen zeigen und über das bloße Rekapitulieren deutlich hinausgehen, bleibt mit einer 1,0 und zehnmal der 1,3 hinter unseren Hoffnungen deutlich zurück. Wir wünschen allen Teilnehmer*innen, dass sie dennoch etwas aus dem Modul mitgenommen haben und im weiteren Studienverlauf davon profitieren.

Foto: Riklef Rambow

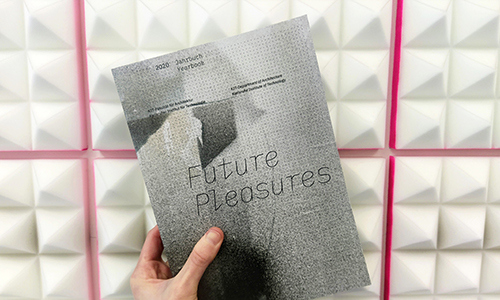

Mit Meldung vom 24.04.24 hatten wir über den erfolgreichen Stegreif berichtet, in dem das Gestaltungskonzept für die drei nächsten Jahrgänge des Fakultätsjahrbuchs ausgewählt wurde. Der erfolgreiche Entwurf von Simon Rieß schmückt, nach subtiler Überarbeitung, das nun druckfrisch auf dem Tisch liegende Jahrbuch 2024. Es trägt den verheißungsvollen Titel "Promises" und gibt auf 420 Seiten umfassenden Einblick in alles, was im letzten Jahr an der KIT-Fakultät für Architektur passiert ist. Ein absolutes Must-have für alle Mitglieder und Freunde*innen der Fakultät, ist es für den fast lächerlichen Preis von 10 Euro im Dekanat erhältlich. Wer nicht schnell zugreift, ist selber schuld, denn der Jahrgang 2023 ("Kontakte") ist beispielsweise längst vergriffen und ein gesuchtes Sammlerexemplar. Die a*komm-Seiten gibt es wie immer als Teaser zum freien Download, weitere Informationen finden sich auf der Fakultätsseite.

Abbildung: Simon Rieß

Und schon wieder ändert sich was: Sophie Abbel, die in den vergangenen vier Monaten als Team-Assistentin unser Sekretariat mit neuem Schwung versehen hat, möchte sich anderen Herausforderungen widmen und hat uns deshalb zu unserem großen Bedauern schon wieder verlassen. Wir wünschen ihr alles Gute und werden nun bis auf Weiteres kein eigenes Sekretariat haben, sondern in den wichtigsten Fällen von Stella Gutwein (Professur Architekturtheorie) mitbetreut werden. Dafür sind wir den Nachbar*innen von der AT besonders dankbar, zumal diese Unterstützung schon während des Interims vor Sophie Abbels Einstellung ganz wunderbar funktioniert hat. Eine weitere Änderung betrifft unsere studentische Mitarbeiterin Stephanie Mauer. Sie befindet sich bereits in Rom, wo sie an der Universität "La Sapienza" ein Erasmus-Semester absolvieren wird, um danach am KIT die Masterarbeit in Angriff zu nehmen. Wir danken ihr herzlich für die wertvolle Unterstützung während der letzten drei Semester und wünschen ihr eine tolle Zeit in der città eterna.

Foto: Riklef Rambow

Seit 1979 vergibt das KIT, damals noch die Universität Karlsruhe (TH), den von der Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen gestifteten Sparkassen-Umwelt-Preis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die substanziell zur Lösung von Umweltproblemen beitragen. Dabei stehen Master- und Doktorarbeiten aus allen Fakultäten des KIT zur Wahl. Nachdem bereits Max von Moltke (2019) und Alisa Schneider (2022) den Preis erhalten haben, geht der SUP 2023 erfreulicherweise schon wieder an eine Masterabsolventin unserer Fakultät. Wie diese beiden wurde auch Andrea Santos bei Ihrer Masterarbeit "Before the Feast" von Prof. Dirk Hebel (Nachhaltiges Bauen und Entwerfen) und Prof. Riklef Rambow (a*komm) betreut. Wir freuen uns sehr mit Andrea Santos über diesen schönen, wichtigen und mehr als verdienten Erfolg! Die Preisverleihung fand im Rahmen der Jahrestagung des KIT-Zentrums Klima und Umwelt am Montag, dem 22.07.2024 im "Triangel open space" am Kronenplatz statt.

Foto: KIT-ZKU

Und schon wieder Westfalen: Dort gibt es eine neue Baukulturvermittlungsinitiative, die sich unter dem Vereinsnamen "Westfalen Bauen Kultur e.V." konstituiert hat. Es handelt sich um ein Projekt des BDA Münster/Münsterland in Partnerschaft mit Baukultur Nordrhein-Westfalen, unterstützt von der LWL-Kulturstiftung und der Firma Brillux. Der Verein betritt die Bühne mit einer Veröffentlichung namens FUTURE:WEST, die im Wesentlichen auf den Ergebnissen einer großen Umfrage zu Perspektiven der Baukultur beruht und diese durch Expertisen und Gespräche ergänzt. So auch ein Gespräch mit Riklef Rambow, das sich auf den Seiten 47-51 findet. Die ganze Dokumentation steht hier kostenfrei zum Download bereit. Wir wünschen der Initiative viel Erfolg.

Foto: Westfalen bauen Kultur e.V.

Zum Jubiläum dieser mittlerweile traditionsreichen Veranstaltung hatte sich der veranstaltende Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ein ganz besonderes Thema ausgedacht: Denkmalliebe sollte den Fokus auf die hohe emotionale Bedeutung lenken, die Denkmäler für Menschen, aber auch für Orte und Regionen haben (können). Umgesetzt wurde dies in Form von zehn (Liebes-)Geschichten, die aus den Perspektiven von Denkmalpflege und Eigentümerschaft lebhaft und anschaulich vorgestellt wurden. Riklef Rambow moderierte durch diesen interessanten Tag und leitete durch eine Keynote mit dem Titel "Was lieben wir, wenn wir ein Denkmal lieben?" ein. Ort der Veranstaltung war der Maximilianpark in Hamm/Westfalen, ein anlässlich der Landesgartenschau 1984 umgestaltetes Zechengelände, das vor allem durch den "Glaselefanten" über der ehemaligen Kohlenwäsche weithin bekannt geworden ist.

Abbildung: LWL

Mit 25 Studierenden und einigen Gästen waren wir vier Tage lang in Frankfurt unterwegs. "Kommunikation konkret" bedeutet, dass wir einen besonderen Fokus auf Orte und Gebäude legen, wo über Architektur debattiert und gestritten, wo sie präsentiert und vermittelt wird. In Frankfurt sind dies aktuell die sogenannte Neue Altstadt, die Paulskirche, die städtischen Bühnen und das Deutsche Architektur Museum. Daneben gibt es aber auch viele Orte, die das Ergebnis von langwierigen Kommunikationsprozessen sind, heute aber wie selbstverständlich das Erlebnis der Stadt prägen: Die Bauten des Museumsufers, die Alte Oper, West- und Osthafen, die Europäische Zentralbank, das neugestaltete Mainufer. In Frankfurt können viele urbanistische und architektonische Themen verdichtet und in scharfem Kontrast beobachtet werden. Eine ausführliche Dokumentation der vier intensiven Tage findet sich hier.

Foto: Riklef Rambow

Romina Rissetto hat über Jahre hinweg an der Professur Bauphysik und Technischer Ausbau (Prof. Andreas Wagner) zu energieeffizienten Methoden der Gebäudeklimatisierung geforscht und unterrichtet. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden nun als kumulative Dissertation eingereicht und verteidigt. Erstbetreuer war Prof. Dr. Marcel Schweiker, der nach langjähriger Tätigkeit am KIT mittlerweile am Uniklinikum Aachen, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, tätig ist. Da die Dissertation in starkem Maße psychologische Faktoren in die Betrachtung einbezieht und eine integrative Theorie des Thermal Comfort entwickelt, wurde Riklef Rambow als Zweitgutachter hinzugezogen. Entstanden ist eine Arbeit, die durch ihren interdisziplinären Ansatz den Wissensstand erheblich erweitert und deswegen von der Kommission mit Auszeichnung bewertet wurde. Herzlichen Glückwunsch!

Foto: Riklef Rambow

Das Jahrbuch ist über die Jahre zu einem der wichtigsten und mit Spannung erwarteten Bausteine der internen und externen Kommunikation unserer Fakultät geworden. Damit das so bleibt, muss es sich stetig verbessern. Neben inhaltlichen Veränderungen spielt auch die Covergestaltung hierfür eine große Rolle. Die letzten drei Ausgaben folgten dem Konzept zweier Studierender, das aus dem Stegreif "Cover me 2.0" im Sommer 2021 hervorgegangen war. Bei der jetzigen Version 3.0 (wieder ausgegeben von a*komm in Kooperation mit Christoph Engel) wurden von 17 teilnehmenden Studierenden elf Konzepte entwickelt, von denen die Jury vier in die engere Wahl nahm. Nach intensiver Diskussion mit der Jahrbuch-Redaktion und der Fakultätsleitung kristallisierte sich schnell und einstimmig der Vorschlag von Simon Riess als Sieger heraus, der sich nun in der Phase der Überarbeitung befindet. Das Jahrbuch 2024 wird im September dann bereits im neuen Gewand erscheinen. Man darf gespannt sein.

Abbildung: Simon Riess

Es gibt wieder etwas zu feiern! 65 Studierende haben sich im Wintersemester 2023/24 zum Ziel gesetzt, ihren Masterabschluss in Architektur zu machen, 56 davon haben in der vorgesehenen Zeit Ihr Projekt eingereicht und präsentiert. Damit war es nicht nur allgemein ein großer Jahrgang, sondern auch die a*komm war in diesem Semester besonders stark engagiert. Von anfänglich 26 Studierenden wurde Riklef Rambow als Zweitprüfer gewählt, 20 der co-betreuten Arbeiten wurden in der vergangenen Woche vorgestellt. Wie jedes Mal gab es ein faszinierendes Spektrum von Themen und Ansätzen zu diskutieren, und mehrere Arbeiten wurden mit Preisen und Nominierungen bedacht. Heute um 18 Uhr findet im Fritz-Haller-Hörsaal die Verabschiedung in Anwesenheit von Freund*innen und Familien statt. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben, Kraft und Energie denen, die noch auf dem Weg sind.

Foto: Riklef Rambow

Am heutigen Dienstag verteidigte unsere Kollegin Susanne Gerstberger von der Professur Landschaftsarchitektur erfolgreich und unter Anteilnahme zahlreicher Zuhörender ihre Dissertation zum Thema "Biosphäre und Stadt". Die Arbeit wurde von Prof. Henri Bava betreut und von Riklef Rambow als Zweitgutachter über Jahre mitbegleitet. Entstanden ist ein umfangreiches Werk, dass sich intensiv mit der Frage auseinandersetzt, wie eine zeitgemäße forschungsbasierte und zugleich anwendungsorientierte Lehre in der Architektur aussehen kann, welche die Prinzipien globaler Nachhaltigkeitsprogramme wie des "Man and the Biosphere"-Programms der UNESCO im urbanen Kontext realisiert. Wir gratulieren Susanne Gerstberger zu dieser wichtigen Arbeit und wünschen ihr, dass sie ihre Erkenntnisse zukünftig weiterverfolgen und in Forschung, Lehre und Praxis nutzen kann.

Foto: Riklef Rambow

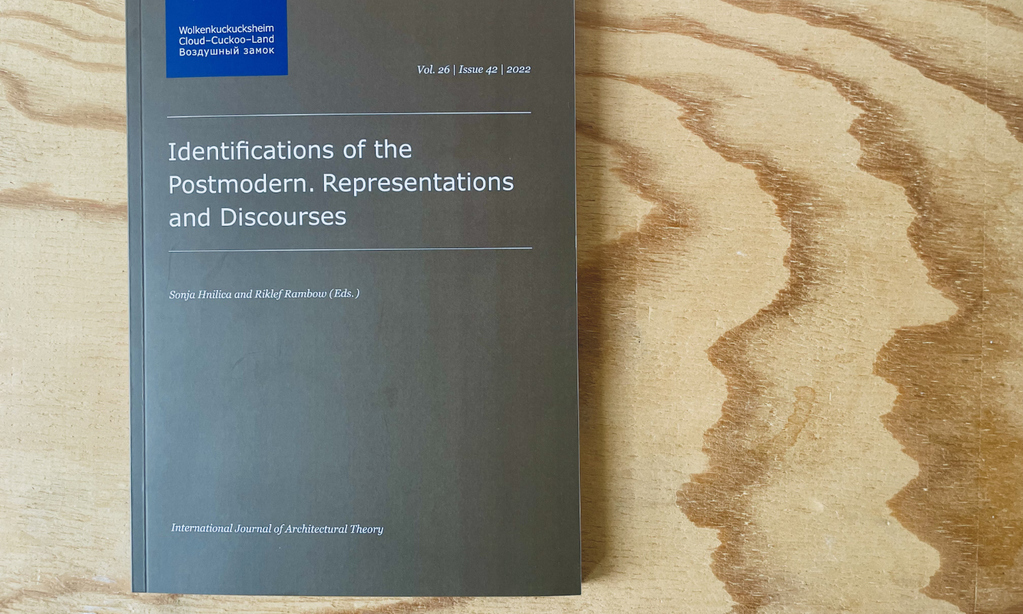

Wolkenkuckucksheim/Cloud Cuckoo Land ist vor allem eine Internetzeitschrift (und zwar die älteste durchgängig erscheinende im Bereich der Architekturtheorie), aber die meisten Hefte gibt es auch in gedruckter Form. So auch Heft 42, das bereits seit neun Monaten online abrufbar ist. Identifikationen der Postmoderne: Repräsentationen und Diskurse ist der zweite Teil einer intensiven Auseinandersetzung mit der Postmoderne, die von Sonja Hnilica und Riklef Rambow herausgegeben wurde. Das vorliegende Heft untersucht in zehn internationalen Beiträgen die Hypothese, dass die sogenannte Postmoderne unsere Art, über Architektur zu kommunizieren und sie zu repräsentieren, grundlegend verändert hat. Hat es sich vielleicht sogar um die "Golden Years" der Architekturkommunikation und -theorie gehandelt, wie die Herausgeber*innen in ihrer Einführung fragen? Kein Grund, sentimental oder nostalgisch zu werden, aber sehr wohl einer, sich intensiv und im Detail mit dieser wichtigen Epoche der Architekturgeschichte zu beschäftigen.

Foto: Riklef Rambow

Der Gestaltungsbeirat der Stadt Karlsruhe soll zukünftig durch intensivere Öffentlichkeitsarbeit und eine hohe Transparenz einen noch stärkeren Beitrag zur Qualität des Planens und Bauens in Karlsruhe leisten. Verschiedene Maßnahmen tragen dazu bei: Eine neu gestaltete Website, die Öffnung der Beratungen für die Öffentlichkeit, und eine Reihe von Veranstaltungen und Architekturspaziergängen, die ebenfalls offen für alle interessierten Bürger*innen sind. Nach der Auftakt- und Jubiläumsveranstaltung am 22. Juni 2023, bei der diese Neuausrichtung des GBR vorgestellt wurde, moderierte Riklef Rambow auch die zweite Diskussionsveranstaltung, die sich im Architekturschaufenster dem Thema "Perspektiven einer (Um)Baukultur" widmete. Vor rund 100 interessierten Teilnehmer*innen stellten der GBR, der BDA und das Stadtplanungsamt ihre Positionen zu dem Thema zur Diskussion. Dabei wurde deutlich, dass es große Übereinstimmungen in den Zielen gibt, es gab aber auch viele wertvolle Hinweise zu den Hindernissen, die der Realisierung dieser Ziele derzeit noch im Wege stehen.

Abbildung: Stadtplanungsamt Karlsruhe

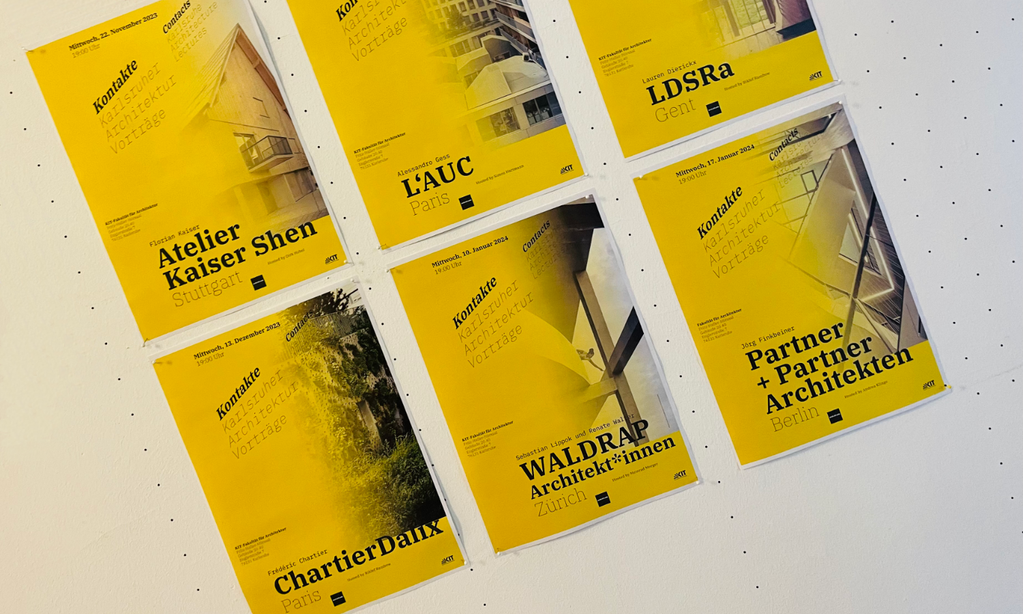

Mit dem heutigen Abend beginnt die Vortragsreihe des Wintersemesters, die den Titel Kontakte/Contacts trägt. Abweichend vom üblichen Konzept werden die einzelnen Vorträge dieses Mal von unterschiedlichen Professuren "gehostet". Erster Gastgeber ist Dirk Hebel, der Florian Kaiser vom Atelier Kaiser Shen in Stuttgart eingeladen hat, danach folgen fünf weitere Termine, von denen zwei durch a*komm betreut werden: Am 06.12. begrüßen wir Lauren Dierickx von LDSRa aus Gent/Belgien, und eine Woche später freuen wir uns auf Frédéric Chartier von ChartierDalix aus Paris. Der Reihentitel Kontakte greift das Thema des aktuellen Jahrbuchs auf und fügt ihm eine zusätzliche Façette hinzu. Wer meint, dass "Kontakte" vielleicht ein etwas simples Konzept ist, dem sei dieses wunderbare Interview empfohlen, in dem Karlheinz Stockhausen sein gleichnamiges Werk erläutert. Es darf durchaus als Inspiration begriffen werden.

Grafik: KIT-Fakultät für Architektur

Die steirische Landeshauptstadt Graz ist eine echte Architekturstadt und als solche ein beliebtes Studienobjekt der a*komm. Schon mehrfach hatten wir das Vergnügen, zu Veranstaltungen des HdA (Haus der Architektur) eingeladen zu werden, wir haben Workshops auf dem Steirischen Herbst durchgeführt, mit der Architekturfakultät der TUGraz im Rahmen von deren Publikationsreihe GAM (Graz Architecture Magazine) kooperiert, und wir waren auf Exkursion mit dem Format "Architekturkommunikation vor Ort" in Graz. Auch LAMA, das lösungsorientierte Architekturmagazin, ist eine ganz außergewöhnliche Grazer Initiative, und Gleiches gilt für GAT (Gesellschaft Architektur Transformation), das "Internetportal für Architektur und Lebensraum", das gerade 20 Jahre alt geworden ist. Aus diesem Anlass findet am 16. und 17. November ein Netzwerktreffen statt, das Riklef Rambow durch eine Keynote und einen Workshop bereichern darf. Ein kurzer Text zum Netzwerktreffen ist bereits auf gat.news erschienen. Für alle Teilnehmer*innen des Seminar "Please like me. Architektur und Soziale Medien" ist GAT allemal eine wichtige Referenz.

Foto: Marie Luisa Jünger

Das Format "Jung Talk – Der Podcast" ist eine gut etablierte Reihe von Dialogen zu allen Themen der Baukultur. Alle 14 Tage wird eine neue Folge veröffentlicht, insgesamt sind es mittlerweile 179. In der aktuellen Folge spricht Riklef Rambow mit Eva Herrmann und Dr. Uwe Bresan unter dem Titel "Ohne Kommunikation keine Architektur" über aktuelle Fragen der Architekturkommunikation. Ausgangspunkt des Gesprächs ist der Besuch der Architekturbiennale in Venedig, bekanntlich eine der weltweit wichtigsten Veranstaltungen in diesem Bereich. In deren aktueller Ausgabe "The Laboratory of the Future" wurden in mehrerlei Hinsicht neue Wege beschritten, die aus Sicht der Vermittlung und des Dialogs mit der Öffentlichkeit nicht einfach einzuschätzen sind. Das Gespräch dauert 43 Minuten und findet sich auf der Seite von Jung, aber auch bei Spotify, Apple Podcasts und Deezer.

Grafik: Jung; Foto: Marie Luisa Jünger

Ein weiterer Jahrgang von Masterstudierenden hat nach sechs intensiven, arbeitsreichen Monaten in der vergangenen Woche seine Abschlussarbeiten präsentiert. Heute Abend ist nun das Feiern angesagt. Ab 19 Uhr werden im Fritz Haller-Hörsaal im Beisein von Freund*innen und Familien die Arbeiten vorgestellt, viele Preise vergeben, gedankt und gelobt. Tatsächlich sind auch dieses Mal viele herausragende und sehr gute Arbeiten entstanden, aber auch alle anderen können sich sehen lassen. Riklef Rambow war an vierzehn Arbeiten als Zweitprüfer beteiligt und freut sich sehr, dass darunter mit Stephanie Doll auch die Gewinnerin des Weinbrenner-Preises für die beste Abschlussarbeit ist (Erstprüfer: Prof. Meinrad Morger). Die Ausstellung der Arbeiten im Fakultätsgebäude wird heute schon wieder abgebaut, aber viele von ihnen werden in Kürze auf open.arch.kit.edu präsentiert werden.

Foto: Riklef Rambow

... und es trägt den Titel "Kontakte". Dieser weist darauf hin, dass in den vergangenen Semestern die Anzahl wichtiger Gäste an der Fakultät noch einmal erheblich zugenommen hat. Über Gast- und Vertretungsprofessuren, Sonderveranstaltungen, Exkursionen etc. vernetzt sich die Fakultät mit anderen Institutionen und baut langfristige Bindungen auf, die nicht nur für die Forschung, sondern vor allem auch für die Lehre Horizonte erweitern und vielfältige Möglichkeiten bieten. Dies wird in einem umfangreichen neuen Teil des Buches mit dem Titel "Features", der den bisherigen "Diskurs" ersetzt, dokumentiert. Die fulminante Covergestaltung stammt bereits zum dritten Mal von den Alumni Anucia Dixon und Janine Schöttinger, deren schönes Konzept aus dem a*komm-Stegreif "Cover me!" im Sommersemester 2021 hervorging. Das Werk ist als Buch für 10€ im Dekanat zu erwerben und demnächst auch digital verfügbar. Die a*komm-Seiten findet man hier.

Foto: Lama Alkadi

This is the fourth time we have held our Venice excursion to the Biennale. Well prepared by the associated seminar, 25 students – and some additional guests – roamed the city of Venice on three days and the grounds of the Biennale – Arsenale and Giardini – on two days. In dreamlike late summer weather, we had to share the city with many other tourists, but we were able to experience how even in this seemingly museum-like, time-honoured city, sustainable, i.e. future-proof, ways of use are being developed and negotiated every day. Please have a look at some photographs and additional information in our documentation.

Foto: Marie Luisa Jünger, mju-Fotografie

Im Rahmenprogramm der Architekturbiennale stellen die Berliner Kommunikationsdesignerinnen von moniteurs im Palazzo Bembo eine Arbeit zum Thema People Flow aus. Die Arbeit, die Fragen der Orientierung und des Wayfinding thematisiert, wird durch ein Vortrags- und Diskussionsprogramm begleitet. Der fünfte und letzte Teil des Programms wurde von Riklef Rambow und Nicola Moczek als performative Präsentation mit dem Titel Understanding Human Flows in Venice bestritten. Eine Textfassung des Vortrags gibt es auf researchgate.

Foto: Marie Luisa Jünger, mju-Fotografie

Im Wintersemester bietet a*komm ein Seminar für das 5. Semester Bachelor an sowie zwei Seminare für den Masterstudiengang. "Show Them What You Got" baut auf die Inhalte der Vorlesung "Einführung in die Architekturkommunikation" auf und wendet sie auf die Entwurfspräsentation an. Es geht um überzeugendes Storytelling, geschmeidige Visualisierung und schlüssige Argumentation. "Please Like Me!" geht in Theorie und Praxis der Frage nach, welche Möglichkeiten die sogenannten "Sozialen Medien" für die Architekturkommunikation bieten. Und in "Du sollst dir ein Bildnis machen" setzen wir uns mit der Architekturfotografie auseinander, allerdings betrachten wir diese weniger als Medium der Präsentation fertiger Bauten denn als Werkzeug für Analyse, Kreativität und Kommunikation im Entwurfsprozess. Mehr Informationen gibt es hier, im Campussystem sowie an den üblichen Aushängen.

Foto: Riklef Rambow

An der abschließenden Klausur zum Modul "Architekturkommunikation und Wissenschaftliches Arbeiten", die am 3. August stattfand, haben 100 Studierende teilgenommen. Alle Teilnehmenden haben bestanden, dazu meinen Glückwunsch. Der Notenschnitt liegt bei 2,2 und gehört damit zu den schwächeren Jahrgängen. Tatsächlich war vielen Arbeiten deutlich anzumerken, dass nicht mit meinen Folien, eigenen Aufzeichnungen oder gar den zur Verfügung gestellten Originaltexten gelernt wurde, sondern mit ohne mein Zutun entstandenen Zusammenfassungen, die offensichtlich einige Ungenauigkeiten und Fehler enthalten. Besser haben es jene fünfzehn Studierenden gemacht, die eine 1,3 erreichten. Die 1,0 konnte ich – zum ersten Mal – leider nicht vergeben.

Foto: Riklef Rambow

Der Sparkassen-Umwelt-Preis ist einer der wichtigsten und am höchsten dotierten Preise, die für Masterarbeiten der Architektur vergeben werden. Er wird nach einem aufwändigen Jurierungsverfahren an diejenigen Abschlussarbeiten am KIT vergeben, die den bedeutendsten Beitrag zur Lösung anstehender umweltbezogener Herausforderungen leisten. Dass die Architektur hierbei neben Natur- und Ingenieurswissenschaften bestehen kann, ist uns ein wichtiges Anliegen und keineswegs selbstverständlich. Der SUP des Jahres 2022 geht an Alisa Schneider für ihre Masterarbeit zur Umnutzung eines Kohlekraftwerks im Rheinisch-Westfälischen Braunkohlerevier zur Klimasiedlung. Wir gratulieren ihr ganz herzlich und freuen uns sehr, dass nach der Arbeit von Max von Moltke, die den Preis im Jahre 2019 erhalten hat, wieder eine Arbeit ausgezeichnet wurde, die von Dirk Hebel (Nachhaltiges Bauen und Entwerfen) und Riklef Rambow betreut wurde.

Foto: Chiara Bellamoli

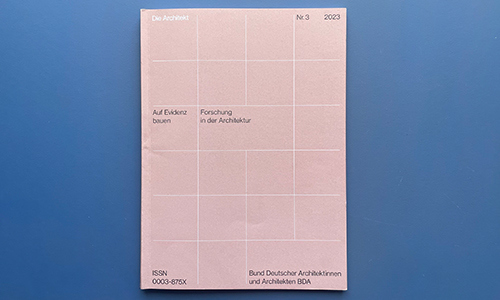

Druckfrisch liegt das Heft 3/2023 der Zeitschrift "Die Architekt" im Briefkasten. Unter dem Titel "Auf Evidenz bauen. Forschung in der Architektur" präsentiert die Ausgabe einen Schwerpunkt, der für die Hörer*innen meiner Vorlesung "Methoden des Wissenschaftlichen Arbeitens" zahlreiche interessante Anregungen liefert, aber natürlich nicht nur für diese. Daneben gibt es Berichte von der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig; darunter auch zwei Empfehlungen von Riklef Rambow für den belgischen (In Vivo, S. 15) und den slowenischen Pavillon (Wohltemperierte Architektur, S. 11), die hoffentlich neugierig machen auf unsere Exkursion zur Biennale in der ersten Oktoberwoche.

Foto: Riklef Rambow

Seit fünfzehn Jahren gibt es den Gestaltungsbeirat Karlsruhe. Über die vergangenen zehn Jahre informiert eine frisch erschienene umfangreiche Publikation des Stadtplanungsamts. Am heutigen Donnerstagabend findet ab 19 Uhr in der Kinemathek Karlsruhe im Passagenhof eine Diskussionsveranstaltung mit allen derzeitigen Gestaltungsratsmitgliedern und vielen anderen Akteuren statt, in der moderiert von Riklef Rambow der Frage nachgegangen werden soll, wie die erfolgreiche Arbeit des GBR zukünftig noch wirkungsvoller weiterentwickelt werden kann. Aus Sicht der Architekturkommunikation bieten Gestaltungsbeiräte ein großes Potenzial für eine aktive und lebhafte Baukultur, aber dafür müssen sie in eine stimmige städtische Gesamtstrategie eingebunden sein.

Foto: Riklef Rambow

Das Format Faculty Talk ist mittlerweile ein wohletablierter und wichtiger Teil des Fakultätskalenders. Es dient dazu, im lockeren, aber konzentrierten Gespräch die Lehrenden mit ihrem Denken und ihrer Biografie vorzustellen. Neben neuen dauerhaften Fakultätsmitgliedern sind dies gerade in letzter Zeit auch Gast- und Vertretungsprofessor*innen. Bart Lootsma hat im WS 22/23 die Professur Architekturtheorie vertreten und die Studierenden an seiner umfangreichen Erfahrung teilhaben lassen. Als eine prägende Figur des europäischen Architekturdiskurses seit fast vierzig Jahren mit Lehrerfahrungen u.a. am Berlage Institut, dem Studio Basel der ETH Zürich, der Angewandten in Wien und der Universität Innsbruck hat er unterschiedlichste Institutionen und Ansätze erlebt und mitgestaltet. Über seine Erfahrungen und Einsichten wird er am 20.06.2023 um 19 Uhr in der Grünen Grotte mit Riklef Rambow sprechen.

Foto: Fotowerkstatt

Seit drei Jahren gibt es an der Fakultät die Seminarwoche, die jeweils in der Woche nach Pfingsten die Möglichkeit gibt, über vier Tage konzentrierte Blockveranstaltungen durchzuführen, in denen sich Studierende aller Semesterstufen mischen. Zum zweiten Mal haben wir die Woche genutzt, um nach Berlin zu reisen und die Stadt kreuz und quer zu durchwandern. Der Fokus liegt dabei auf Orten und Einrichtungen, an denen die vielfältigen Verbindungen zwischen Architektur und Kommunikation augenfällig werden. Kaum ein Ort ist dafür besser geeignet als Berlin, wo seit jeher intensiv über Architektur und Stadtentwicklung gestritten wurde, wo die historischen Schichten der Stadt überall ablesbar sind und wo die Frage politischer Repräsentation durch Architektur im Wettstreit der Systeme zu extremen Erscheinungsformen geführt hat. 21 Studierende haben uns dabei begleitet, Fotografische Eindrücke von der Reise gibt es in der Dokumentation unter Veranstaltungen.

Foto: Riklef Rambow

Die Stiftung Baukultur Saar stellt ihre Vortrags- und Diskussionsreihe in diesem Sommer unter den Titel "Zeitenwende" und fragt, welchen Beitrag die Architektur zu dieser leisten kann. Am 25.05. gingen im VHS-Zentrum am Schlossplatz 2 der Münchener Architekt Peter Haimerl und Riklef Rambow, moderiert von Prof. Ulrich Pantle, den Gründen nach, die so häufig einer gemeinwohlorientierten und qualitätvollen Architektur und Stadtplanung entgegenstehen: Warum wird (scheinbar oder tatsächlich) so wenig Wert auf Gestaltung gelegt, wenn nicht das unmittelbare Eigeninteresse der Akteure berührt wird? Warum fällt es Architekt*innen so schwer, als diejenigen wahrgenommen zu werden, die willens und in der Lage sind, die übergeordneten Interessen der gesamten Bevölkerung bezüglich einer guten Stadt (oder eines guten Dorfes) zu wahren und fortzuentwickeln? Nach zwei einführenden Kurzvorträgen wurde mit dem ca. 100 Personen umfassenden Publikum lebhaft diskutiert. Saarbrücken präsentierte sich als ein Ort, der strittige Fragen der Baukultur offensiv angeht und seine Potenziale in Zukunft noch stärker nutzen möchte.

Foto: Riklef Rambow

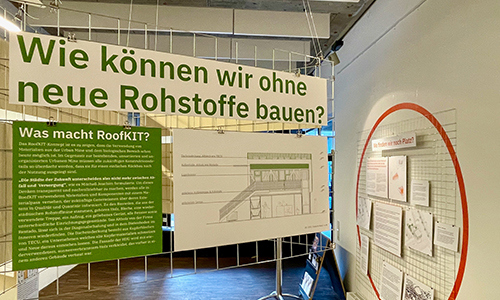

Das Architekturschaufenster, der Karlsruher Ort für fachlichen und fachgrenzenüberschreitenden Austausch und Diskurs, wird 15 Jahre alt. Dazu herzlichen Glückwunsch! Das ASF begeht dieses Jubiläum mit einer besonders inhaltsreichen Ausgabe seines ASF Journals. Dort findet sich auch ein Text zu einem der jüngeren Kooperationsprojekte zwischen a*komm und ASF, nämlich die Ausstellung zum RoofKIT im Februar 2022. Katharina Blümke, Elena Boerman, Daniel Lenz und Riklef Rambow blicken nicht nur auf die Ausstellung, sondern auf den gesamten Prozess, der zum Erfolg beim Solar Decathlon 2022 geführt hat, zurück, und reflektieren in diesem Zusammenhang auch, welche Rolle die Kommunikation und die Vermittlung in die Öffentlichkeit für die Entwicklung von komplexen Prototypen für ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Bauen spielt. Den Text von Blümke et al. gibt es hier zum Nachlesen.

Foto: Riklef Rambow

Lange haben wir darauf warten müssen: Nach drei pandemiebedingten Ausfällen findet heuer die überaus beliebte Jahresausstellung der Fakultät für Architektur unter dem (nebenbei: von a*komm entwickelten) Namen REINSCHAUEN wieder statt. Neu ist der Zeitpunkt mitten im wilden Mai, parallel zu den Eröffnungstagen der Biennale in Venedig, der anderen großen Architekturausstellung. Wir sind natürlich dabei (bei beiden Veranstaltungen) und bieten unseren hoffentlich zahlreichen Gästen einen gepflegten Leseraum, um sich darin mit den (theoretischen) Ergebnissen von 12 Jahren Masterthesisbetreuung auseinanderzusetzen. Wir versprechen ein gutes Stück Fakultätsgeschichte voller neuer Entdeckungen und Erkenntnisse. Eindrücke von der Ausstellung gibt es unter Veranstaltungen.

Foto: Riklef Rambow

Heute um 18 Uhr wird ein weiterer Jahrgang von Architekt*innen gefeiert und ins Leben entlassen. 52 Studierende haben in der vergangenen Woche ihre Arbeiten präsentiert und damit ihren Masterabschluss erworben. Das Spektrum der Arbeiten war dieses Mal besonders breit und ihre Qualität beeindruckend. Riklef Rambow war bei 21 Arbeiten als Zweitprüfer beteiligt, vier weitere Arbeiten wurden verlängert und werden zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert. Die Betreuung der Arbeiten war in diesem Semester aufgrund der großen Anzahl besonders intensiv, aber sie hat auch besonderen Spaß gemacht und sich gelohnt: Mit Maram Batta (Erstprüfer: Meinrad Morger), Anna Klotzki (Erstprüfer: Christian Inderbitzin) und Lukas Benz (Erstprüfer: Ludwig Wappner) wurden gleich drei von a*komm co-betreute Studierende mit dem Weinbrennerpreis ausgezeichnet. Hierfür besonders herzlichen Glückwunsch! Aber mein Dank geht genauso an alle anderen Masterand*innen für die wunderbaren Arbeiten, die das vergangene Semester so spannend und vielfältig gemacht haben und auf die jede*r einzelne zu Recht stolz sein kann.

Foto: Riklef Rambow

Wie in jedem Sommersemester bieten wir auch in diesem Jahr die beiden Pflichtvorlesungen für das 4. Semester, "Einführung in die Architekturkommunikation" und "Methoden des Wissenschaftlichen Arbeitens", in überarbeiteter und aktualisierter Form an. In der Seminarwoche fahren wir nach Berlin, um uns vor Ort ein Bild von Projekten und Planungen zu machen, die zu ihrer Entstehungszeit oder aktuell für Kontroversen, Konflikte und Diskurse gesorgt haben. Wir werden außerdem Einrichtungen besuchen und Personen treffen, die sich mit Leidenschaft der Architekturvermittlung verschrieben haben. Im Master freuen wir uns ganz besonders auf das Seminar "The Laboratory of the Future", das sich der 18. Architekturbiennale in Venedig widmet und seinen Höhepunkt und Abschluss vom 01. bis zum 06. Oktober in einer Exkursion dorthin finden wird. Wir freuen uns außerdem darauf, bei den Bachelorarbeiten des Studio Wappner als Zweitprüfer mitzuwirken, sowie sechzehn Masterand*innen auf dem Weg zur erfolgreichen Thesis begleiten zu dürfen.

Bild: Hugo Pratt, Favola di Venezia

Im Rahmen einer Gastprofessur der Sto-Stiftung führten Kerstin Müller und Oliver Seidel vom baubüro in situ (Basel) im WS 22/23 ein Entwurfsstudio durch, das sich der Aufgabe widmete, Alternativen zum Rückbau eines ehemaligen Parkhauses auf dem Baseler Lysbüchelareal zu finden. Neben den technischen und gestalterischen Herausforderungen spielt hierbei auch die Kommunikation eine wesentliche Rolle, denn (noch) sind die Gedanken der Zirkularität, des re-use und des möglichst weitgehenden Erhalts bestehender Strukturen in hohem Maße erklärungsbedürftig. Riklef Rambow hat deshalb das Studio über das gesamte Semester begleitet. Heute werden die Ergebnisse in Anwesenheit mehrerer Gäste präsentiert und diskutiert, im Anschluss sind sie für zwei Wochen im Foyer des Erdgeschosses ausgestellt. Aus unserer Sicht war diese Kooperation extrem produktiv und wir sind dankbar für die Gelegenheit, das Zukunftsthema "Kommunikation von Nachhaltigkeit in der Architektur" anhand einer gleichermaßen konkreten wie komplexen Aufgabenstellung intensiv durchspielen zu können.

Foto: Riklef Rambow

Die Schaffung neuen, hochwertigen, und zugleich kostengünstigen Wohnraums ist eine der größten aktuellen Herausforderungen an die Politik. Wie diese Herausforderung so bewältigt werden kann, dass zugleich die ambitionierten Klimaziele erreicht werden können, ist weitgehend offen. Nun hat sich das Umweltbundesamt zusammen mit der Kommission Nachhaltiges Bauen, deren Mitglied Riklef Rambow seit vielen Jahren ist, zu dieser Thematik in einem Strategiepapier geäußert. Die Empfehlungen wurden am 20.02.23 den zuständigen Ministerinnen Klara Geywitz (Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) und Steffi Lemke (Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) auf der Bundespressekonferenz übergeben, was für viel Medieninteresse und auch kontroverse Diskussionen gesorgt hat. Das Papier kann hier kostenlos heruntergeladen werden. Die gesamte Pressekonferenz als Video gibt es hier.

Foto: Riklef Rambow

Im Sommersemester 2022 hat Jennifer Keßler eine Masterthesis erstellt, die zwei schwierige Themen virtuos miteinander verbindet: In einem Hinterhof in der Karlsruher Südstadt gestaltete sie einen bestehenden Gewerbebau zu einem Hospiz für die Palliativpflege um. Es gelang ihr, bei konsequenter Berücksichtigung der Prinzipien des sortenreinen und zirkulären Bauens, Räume von hoher Angemessenheit und Menschlichkeit zu konzipieren, die einen würdigen Abschied ermöglichen und zugleich Hoffnung für die Zukunft geben. Betreut wurde die Arbeit von Dirk Hebel (Professur Nachhaltiges Bauen) und Riklef Rambow, (a*komm). Die herausragende Qualität der Arbeit wurde jetzt vom European Network Architecture for Health (enah) mit einem ersten Preis beim renommierten Architecture for Health Student Award 2023 gewürdigt. Wir gratulieren Jennifer Keßler zu diesem grandiosen Erfolg und wünschen ihr, dass sie den Schwung dieser Auszeichnung in ihre berufliche Praxis mitnehmen kann.

Abbildung: Jennifer Keßler

Die IBA Heidelberg hat nach zehn Jahren Arbeit im letzten Jahr ihr Finale gefeiert, ihr Wirken bilanziert und zur Diskussion gestellt. Dieser Prozess wird auch nach ihrem offiziellen Ende fortgeführt und zwar in Form der Lesetour zu den IBA-Logbüchern. In den drei Logbüchern werden die Erfahrungen zur "Wissensstadt" gebündelt und weitergegeben. Am 19.01.23 um 19 Uhr macht die Lesetour nun im Karlsruher Architekturschaufenster Station. Michael Braum, Direktor der IBA, wird gemeinsam mit der verantwortlichen Redakteurin Ursula Baus die Bücher vorstellen, danach werden, moderiert von Riklef Rambow, die Professoren Michael Braum, Ludwig Wappner und Michael Hassemer darüber diskutieren, was die Heidelberger Erkenntnisse für die Wissenschaftsstadt Karlsruhe bedeuten, wobei insbesondere die Rolle der Rechtswissenschaft für Stadtentwicklung und öffentlichen Raum betrachtet wird. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Foto: Riklef Rambow

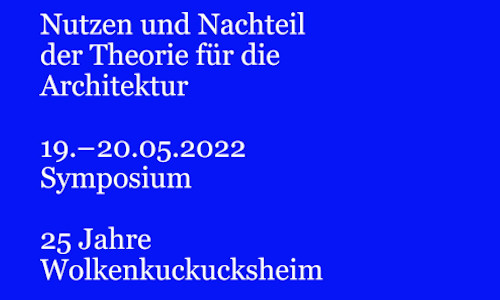

Vor genau einem Jahr erschien Heft 41 der Internationalen Zeitschrift für die Theorie der Architektur Wolkenkuckucksheim/Cloud-Cuckoo-Land mit dem Titel "Identifications of the Postmodern: City, Form, Identity". Nun wurde Heft 42 freigeschaltet: "Identifications of the Postmodern: Representations and Discourses". Auch dieses Heft wurde von Sonja Hnilica und Riklef Rambow kuratiert und es enthält neun Beiträge aus aller Welt, die der Frage nachgehen, wie die sogenannte Postmoderne die Kommunikation über Architektur verändert hat. Das Heft ist wie immer in Gänze kostenlos im Internet verfügbar, eine gedruckte Ausgabe wird in Kürze hier bestellbar oder an der Professur direkt zu erwerben sein. Wolkenkuckucksheim erscheint seit 1996, sämtliche seither erschienenen Ausgaben sind online frei zugänglich.

Foto: Riklef Rambow

Unter diesem Motto arbeiteten sechzehn studentische Teams hochmotiviert beim traditionellen Lebkuchenfest der Fachschaft Architektur an zeitgemäßen Behausungen für den heiligen Klaus und seine Mitarbeiter*innen (Elfen, Rentiere etc.). Zwei Jahre lang war die Veranstaltung coronabedingt ausgefallen, umso erfreulicher, dass Resonanz ebenso wie Ergebnisse nun wieder vorpandemisches Niveau erreichten. Riklef Rambow durfte als Teil der hochkarätigen Jury seinen Beitrag leisten und mit Freude feststellen, dass neben der Stringenz des Konzepts, der Eleganz der Konstruktion und dem sinnhaften Einsatz der zur Verfügung stehenden Materialien auch Vermittlungsaspekte eine wichtige Rolle spielten. Das Foto zeigt das Siegerprojekt der Gruppe Buka 15, das sich in besonders vielschichtiger Weise diesen Herausforderungen zu stellen wusste. Glückwunsch den Gewinner*innen! Wir wünschen frohe Festtage und freuen uns auf das Wiedersehen im neuen Jahr.

Foto: Riklef Rambow

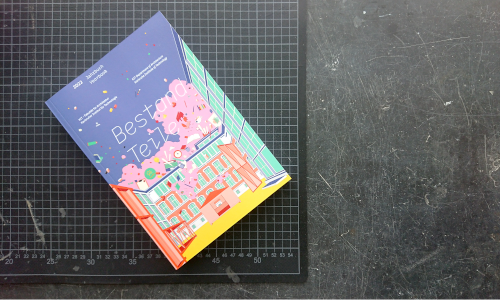

... wie die Düsseldorfer Elektronikpioniere der Gruppe Kraftwerk bereits 1978 sangen. Zumindest so ähnlich. Es hat etwas länger gedauert, aber es ist dadurch nur noch besser geworden. Das Cover ist das zweite in der Serie, die von den Studierenden Anucia Dixon und Janine Schöttinger als Resultat des a*komm-Stegreifs "Cover me" gestaltet wurde. Es zeigt erneut, wie bunt, vielseitig, kreativ und lebensfroh unsere Fakultät ist, ein Eindruck, der durch den Inhalt in beeindruckender Weise bestätigt wird. Wer durch die Lektüre nicht dazu verführt wird, sofort ein Studium der Architektur am KIT aufnehmen zu wollen, dem ist wahrhaftig nicht zu helfen. Als Amuse–Gueule gibt es die a*komm-Seiten hier schonmal zum Anschauen, aber wer es ernst meint, der sollte sich schnell das ganze Buch besorgen. Es ist erhältlich im Dekanat der KIT-Fakultät für 10€.

Foto: Veronica Lill-Bremauer

Heute ab 18 Uhr findet im Fritz Haller-Hörsaal die feierliche Verabschiedung der Masterand*innen statt. Auch für a*komm ist dies ein wichtiger und schöner Anlass, denn damit findet die Zweitbetreuung von dreizehn Studierenden ihren erfolgreichen Abschluss. Für uns waren es wie jedes Semester sechs sehr spannende Monate. Die Vielfalt der Themen und Fragestellungen, die Originalität der Lösungen und die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung war beeindruckend. Aus vielen guten und sehr guten Arbeiten stechen die Arbeiten von Andrea Santos, Lama Alkadi, Alisa Gezeck und Anucia Dixon heraus, die mit Preisen und Nominierungen geehrt wurden. Wir gratulieren allen Absolvent*innen ganz herzlich und wünschen alles Gute für das Leben nach dem Studium.

Foto: Riklef Rambow

Im kommenden Semester werden wir drei Seminare anbieten. Für das fünfte Semester des Bachelors gibt es "Streit!", wo wir anhand von Fallstudien aus Geschichte und Gegenwart der Tatsache nachspüren werden, dass hochwertige Architektur immer das Ergebnis von schwierigen, langwierigen und konfliktträchtigen Aushandlungsprozessen ist. Im Master wollen wir untersuchen, welche Rolle Preise und Auszeichnungen für Architektur und Baukultur spielen. Das Seminar "And the Winner is..." beruht auf der Annahme, dass es sich hierbei um ein oft unterschätztes, gleichwohl sehr wichtiges Medium der Architekturkommunikation handelt, dessen Analyse spannende Erkenntnisse zutage fördern kann. Ein weiteres Masterseminar widmet sich der Frage, wie Architektur und Stadtplanung dazu beitragen könnten, Karlsruhe neu "aufzustellen". Dazu werden wir anhand vieler Beispiele untersuchen, was heutzutage von Städten der Größe Karlsruhes erwartet wird, um im europaweiten Wettbewerb als innovativ, vorbildlich und einzigartig wahrgenommen zu werden."Where the Shit hits the Fan". Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen im VVZ und bei uns unter Lehre.

Foto: Riklef Rambow

An der Modulklausur "Architekturkommunikation und Wissenschaftliches Arbeiten", die am 11.08.22 im Fritz Haller-Hörsaal stattfand, haben 84 Personen teilgenommen, fünf weitere sind leider trotz Anmeldung nicht erschienen. Alle diejenigen, die mitgeschrieben haben, waren auch erfolgreich. Der Gesamtnotenschnitt lag diesmal bei 2,36, also etwas weniger gut als in den Vorjahren. Dreimal konnte die Bestnote 1,0 vergeben werden, neun Studierende erreichten eine 1,3. Allen Teilnehmenden herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Prüfung!

Die Wiederholungsklausur findet am 13.10.22 statt, 11.00-12.30 Uhr, Geb. 20.40 im Neuen Hörsaal. Vergessen Sie bitte nicht, sich dazu neu im CAS anzumelden (das ist vom 15.09. bis zum 06.10. möglich). Abmelden können Sie sich bis zum 12.10. um 23.59. Bei Fragen zu Klausur oder Nachklausur wenden Sie sich bitte an kerstin.bausch@kit.edu

Foto: Riklef Rambow

Durch das Seminar bestens vorbereitet brachen wir auf, die flandrischen Städte Antwerpen, Mechelen und Gent zu Fuß zu erkunden und wurden nicht enttäuscht. Bei spätsommerlich warmen, gelegentlich auch drückend heißen Temperaturen erlebten wir drei mitteleuropäische Kulturstädte, die in den letzten zwanzig Jahren eine erstaunliche Entwicklung genommen haben und nun sowohl stadtplanerisch als auch architektonisch auf jeweils ganz unterschiedliche Weise faszinieren. Die Wiedereroberung der Innenstädte für Fuß- und Radverkehr fiel ebenso auf wie die Folgen des "Open Oproep": Hochwertige, bisweilen spektakuläre Architektur für strategisch wichtige öffentliche Bauten. Nicht jedes Projekt fand den einhelligen Zuspruch unserer zwanzigköpfigen Reisegruppe, aber rückblickend bleiben die erstaunliche Vielfalt, die Kreativität und die Lust an der Widersprüchlichkeit als Merkmale flämischer Baukultur in starker Erinnerung. Einen ausführlichen Reisebericht mit vielen Fotos gibt es ab jetzt unter Veranstaltungen.

Foto: Riklef Rambow

"Beyond the Biennale. Diskurse zur kulturellen Wirkung der Internationalen Architekturbiennale in Venedig" unternimmt eine aktuelle Bestandsaufnahme der Perspektiven des Veranstaltungsformats Architekturbiennale. Die Herausgabe von Bianca Anna Boeckle, Celina Martinez-Cañavate und Peter A. Staub im Triest Verlag erfolgte mit einer Vernissage im Zentrum Architektur Zürich (ZAZ) in der Villa Bellerive im Mai 2022. Der Band enthält einen Beitrag von Riklef Rambow und Lydia Schubert zur empirischen Forschung auf der Biennale - "Die Ausstellungen als Medium der Architekturkommunikation: Empirische Untersuchungen im Rahmen der Architekturbiennale Venedig" - sowie ein Gespräch der Herausgeber*innen mit Riklef Rambow und Andreas Ruby, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums (S AM) in Basel. Die zwei Textbeiträge sind nun online verfügbar - oben verlinkt - und unter Publikationen - Texte - 2022.

Foto: Riklef Rambow

Der Regionalteil Baden-Württemberg des Deutschen Architektenblatts (DAB) widmet sich in seiner Juli-Ausgabe ausführlich dem Thema "Architektur vermitteln". Auf elf Seiten werden verschiedene Aspekte des Themas beleuchtet und Institutionen und Akteure vorgestellt, die sich in Baden-Württemberg der Architekturkommunikation verschrieben haben, so etwa das Architekturschaufenster Karlsruhe oder MOFA, der Mannheimer Ort für Architektur. Auch a*komm ist mit einem kurzen Text über die grundsätzliche Bedeutung von Kommunikation für die Architektur und die Notwendigkeit, das Thema stärker an die Hochschulen zu bringen, vertreten. Es tut sich was im "Ländle", aber es gibt auch noch eine Menge Luft nach oben.

Der Artikel ist online verfügbar in der Juli Ausgabe 2022, Seite 12.

Foto: Riklef Rambow

Nach vier Tagen intensiver Stadtwanderungen durch Berlin geht es jetzt wieder mit dem Studienalltag weiter. Mit siebzehn Studierenden verschiedener Semester haben wir Orte und Quartiere aufgesucht, an denen sich erfahren lässt, dass die gebaute Wirklichkeit das Ergebnis komplexer Verhandlungs- und Vermittlungsprozesse ist. Von den Debatten der unmittelbaren Nachkriegszeit (Interbau 1957 vs. Stalinallee) über die IBA 1984/87 zu den umstrittenen Repräsentationsbauten der Gegenwart (Humboldtforum im rekonstruierten Schloss, Museum des 20. Jahrhunderts am Kulturforum) von den Orten des Diskurses und der Vermittlung (Galerie Aedes, Deutsches Architekturzentrum, Museum für Architekturzeichnung) zu den kontrovers diskutierten experimentellen Wohnbauprojekten der Gegenwart, konnten wir bei ausgezeichnetem Wetter zahlreiche Facetten der Architekturkommunikation konkret erleben. Eine ausführlichere Dokumentation gibt es unter Veranstaltungen - 2022 - Exkursion Berlin.

Foto: Riklef Rambow

Im Zentrum Architektur Zürich (ZAZ) in der Villa Bellerive wird am 12. Mai ab 19 Uhr die Vernissage zum Erscheinen des Bandes "Beyond the Biennale. Diskurse zur kulturellen Wirkung der Internationalen Architekturbiennale in Venedig" mit einer Lesung und Diskussion stattfinden. Das Buch, das von Bianca Anna Boeckle, Celina Martinez-Cañavate und Peter A. Staub im Triest Verlag herausgegeben wurde, unternimmt eine aktuelle Bestandsaufnahme der Perspektiven des Veranstaltungsformats Architekturbiennale. Es enthält einen Beitrag von Riklef Rambow und Lydia Schubert zur empirischen Forschung auf der Biennale - "Die Ausstellungen als Medium der Architekturkommunikation: Empirische Untersuchungen im Rahmen der Architekturbiennale Venedig" - sowie ein Gespräch der Herausgeber*innen mit Riklef Rambow und Andreas Ruby, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums (S AM) in Basel.

Foto: Riklef Rambow

Zweimal musste er verschoben werden, nun ist es endlich so weit: Der Konvent der Baukultur, "das zentrale Forum der Meinungsbildung der Bundesstiftung Baukultur und die fachübergreifende Plattform zur Vorbereitung von Debatten zu baukulturell relevanten Themen", findet an deren Sitz in Potsdam als Präsenzveranstaltung statt. An zwei Tagen treffen sich hier die berufenen Mitglieder des Konvents, um sich intensiv über den Stand der baukulturellen Debatte auszutauschen und ihre Vertreter für Beirat und Stiftungsrat neu zu wählen. Riklef Rambow wurde für die beginnende Sitzungsperiode erneut berufen und wird auch weiterhin die Perspektive der Architekturkommunikation in den baukulturellen Diskurs einbringen.

Grafik: Bundesstiftung Baukultur

Am heutigen Montag tritt die Kommission Nachhaltiges Bauen (KNBau) am Umweltbundesamt in Berlin zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die Kommission hatte bereits zwischen 2014 und 2019 in zwei Berufungsperioden ihre Aufgaben der Beratung des UBA in allen Fragen des nachhaltigen Bauens erfolgreich wahrgenommen. Nach einer Unterbrechung von zwei Jahren nimmt sie nun in einer dritten Berufungsperiode in neuer, interdisziplinärer Zusammensetzung die Arbeit wieder auf. Riklef Rambow gehört zu den Mitgliedern, die seit Beginn an dabei sind und wurde nun erneut berufen. Eine Dokumentation der bisherigen Arbeit und verschiedene Publikationen und Arbeitspapiere finden sich auf den Seiten des Umweltbundesamts.

Foto: Riklef Rambow

Das neue Semester nimmt gerade Fahrt auf, aber zunächst gilt es diejenigen würdig zu verabschieden, die im vergangenen Wintersemester ihr Masterstudium erfolgreich abgeschlossen haben. Am Mittwochabend fand im Fritz Haller-Hörsaal die feierliche Vorstellung aller Arbeiten und die Bekanntgabe von Preisen und Nominierungen statt, endlich auch wieder in Anwesenheit von Freunden und Verwandten. Riklef Rambow war an vierzehn Abschlussarbeiten als Zweitprüfer beteiligt. Besonders erfolgreich waren Mena Ghaly (Erstprüfer: Christian Inderbitzin), der eine Weinbrenner-Anerkennung erhielt, Deborah Loos (EP: Dirk Hebel), die für den BDA-SARP-Preis nominiert wurde, Alexander Rapp, der in das Rennen um den nächsten Schelling-Studienpreis gehen wird, und Alina Koger (EP: Barbara Engel) mit einer Nominierung für den Rossmann-Preis. Aber auch alle anderen dürfen sich ausgezeichnet fühlen, denn sie haben sich einen KIT-Masterabschluss erarbeitet, der ihnen alle Chancen für ein erfolgreiches Berufsleben eröffnet.

Foto: Riklef Rambow

"Living the change" ist das Motto der erfolgreichen Exzellenz-Kampagne des KIT, und auch wir bleiben niemals stehen. Lydia Schubert war zwei Jahre lang als Wissenschaftliche Mitarbeiterin ein zentraler Bestandteil von a*komm. Nach einem sehr erfolgreichen Beginn ihrer Tätigkeit musste sie leider im Sommer 2021 aus persönlichen Gründen kürzertreten und letztlich feststellen, dass andere Herausforderungen ihre ganze Kraft erfordern. Für uns ist das ein großer Verlust, der nur dadurch abgemildert wird, dass wir mir Veronica Lill-Bremauer eine neue Mitarbeiterin begrüßen können, die sich von Minute eins an mit Energie und Begeisterung in ihre neuen Aufgaben einarbeitet. Danke und für die Zukunft alles Gute, Lydia! Herzlich Willkommen, Veronica! Auch bei den studentischen Mitarbeiter*innen gibt es Veränderungen: Lina Hadamovsky, die uns in den letzten eineinhalb Jahren enorm unterstützt hat, geht ins Praktikum nach Basel. Wir wünschen ihr dort eine tolle Zeit voller wertvoller Erfahrungen.

Foto: Riklef Rambow

Die Hoffnung ist groß, dass im bevorstehenden Sommersemester 2022 zumindest teilweise eine Rückkehr zur Normalität stattfinden kann. Wir planen die beiden Pflichtvorlesungen für das 4. Semester – "Einführung in die Architekturkommunikation" und "Methoden des Wissenschaftlichen Arbeitens" – nach zwei Jahren nun zunächst wieder als vollwertige Präsenzvorlesungen. Auch bei den beiden anderen Veranstaltungen setzen wir auf intensive physische Erfahrung: In der Seminarwoche fahren wir nach Berlin und erwandern uns die Stadt unter dem Titel "Kommunikation konkret/Concrete Communication", d.h. wir besuchen Orte, an denen sich vergangene und aktuelle Architekturdebatten ablesen lassen. "Architekturkommunikation vor Ort" beschäftigt sich als Masterseminar mit der faszinierenden Flandrischen Baukultur, die wir im August auf einer Exkursion in die Städte Antwerpen, Gent und Mechelen intensiv erleben und untersuchen wollen.

Foto: Riklef Rambow

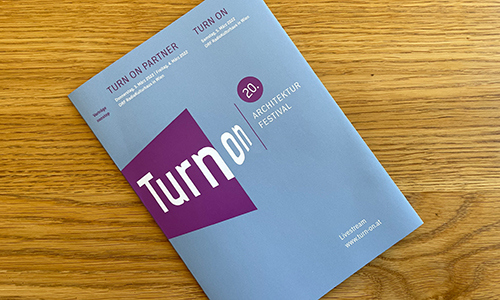

Das TURN ON-Architekturfestival ist ein fester Bestandteil des Wiener Architekturkalenders und jährt sich 2022 zum zwanzigsten Mal. Veranstaltet wird es von der Architekturstiftung Österreich, kuratiert von der Architekturtheoretikerin Margit Ulama. Das diesjährige Motto lautete "Architektur schafft Identität". Am Samstag, dem 5. März, ist Riklef Rambow im Turn On Talk unter der Moderation von Maik Novotny gemeinsam mit der Architektin Anna Wickenhauser und Natascha Peinsipp vom asphalt-kollektiv der Frage nachgegangen "Was erwartet man von Architekt*innen? Berufsbild und Rolle in der Gesellschaft." Ort ist der beeindruckende Große Sendesaal im ORF-Radiokulturhaus in der Argentiniergasse 30a. Die Veranstaltung wurde Live gestreamt, die vollständige Video-Aufzeichnung der Diskussion ist jetzt online verfügbar.

Foto: Riklef Rambow

a*komm braucht Unterstützung. Zum 31.03.2022 wird eine halbe Stelle als Wissenschaftliche Mitarbeiter*in frei. Wir suchen eine Person, die vor Leidenschaft für Architektur und ihre Vermittlung brennt, die in einem kleinen Team viel bewegen will, und die sich für die Konzeption und Durchführung spannender Lehrveranstaltungen ebenso begeistern kann wie für die Entwicklung von Ausstellungen, Vortragsreihen und anderen Formaten der Öffentlichkeitsarbeit. Die Stelle bietet die Möglichkeit, viel zu lernen, aber auch eigene Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. Alle wichtigen Informationen finden Sie in unserer Stellenausschreibung. Wenn Sie interessiert sind und Fragen haben, dürfen Sie uns aber gern jederzeit vorab kontaktieren.

Foto: Riklef Rambow

Die Ausstellung „RoofKIT – Wie bauen wir in Zukunft?“ ist das Ergebnis des Seminars „Nachhaltigkeit kommunizieren“, das von a*komm in Kooperation mit der Professur Nachhaltiges Bauen durchgeführt wurde. Heute wird sie im Architekturschaufenster Karlsruhe eröffnet, leider wegen der Seuche weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Ausstellung kann bis zum 04.02.2022 zu den üblichen Öffnungszeiten des ASF besucht werden.

Der „Solar Decathlon Europe“ ist einer der wichtigsten Wettbewerbe für Studierende im Bereich Architektur und Bauwesen. Hier sollen in einer mehrsemestrigen Anstrengung von fachübergreifenden Teams Lösungen für die gewaltigen Herausforderungen gefunden werden, mit denen unsere Gesellschaft und ihre Architektur gegenwärtig konfrontiert sind.

Die Fakultät für Architektur des KIT beteiligt sich mit dem Projekt RoofKIT. In der Ausstellung werden die wesentlichen Herausforderungen benannt und anhand des Projekts exemplarische Lösungen aufgezeigt: Radikale Reduktion des Energieverbrauchs, kreislaufgerechtes Bauen, Nutzung der Stadt als Ressource, Verwendung nachwachsender Rohstoffe im modularen und sortenreinen Bauen, flächensparende Formen des Zusammenlebens und intelligente Konzepte urbaner Nachverdichtung.

Foto: Riklef Rambow

Die internationale Zeitschrift zur Theorie der Architektur Wolkenkuckucksheim/Cloud-Cuckoo-Land hat zum Beginn des neuen Jahres gleich zwei neue Hefte freigeschaltet: Heft 40 trägt den Titel „Media Practices in Architectural Design“ und wurde von Lidia Gasperoni und Jörg Gleiter kuratiert. Heft 41 widmet sich unter dem Titel „Identifications of the Postmodern: City, Form, Identity” Fragen der Neubewertung dieser wichtigen Epoche. Kuratiert wurde das Heft, das neun Beiträge aus unterschiedlichsten Weltregionen enthält, von Sonja Hnilica und Riklef Rambow. Ein zweites Heft zum gleichen Thema ist derzeit in Vorbereitung und wird im Frühjahr weitere Facetten beleuchten. Die Zeitschrift, die im kommenden Sommer ihr 25-jähriges Bestehen feiert, ist im Internet kostenlos zugänglich. Die Hefte können hier aber auch als gedrucktes Buch bestellt werden.

Foto: Riklef Rambow

In diesem Wintersemester wird die Vortragsreihe der KIT-Fakultät für Architektur vom a*komm-Team betreut. Unter dem Titel „All Tomorrow’s Places“ werden sechs Gäste aus sieben Ländern ihre Arbeit vorstellen, die besonders dadurch hervorsticht, dass sie mit architektonischen Mitteln Orte schafft, die in die Zukunft weisen, weil sie sparsam mit Ressourcen umgehen, den Bestand achten, auf den Kontext eingehen und soziale Aspekte hoch gewichten. Alle Vorträge finden mittwochs um 19 Uhr online statt und werden in englischer Sprache gehalten. Die Zoom-Links zur Einwahl finden Sie auf der Fakultäts-Website, detaillierte Informationen zu den einzelnen Vorträgen gibt es hier.

Grafik: Riklef Rambow

Im Rahmen der Initiative Zukunft Bau hat das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung vor zwei Jahren das Forschungsprojekt „Das Bauen von morgen“ vergeben. Unter den Bearbeitern ARUP und Z_punkt wurden mit zahlreichen Expert*innen Szenarios erkundet, Workshops durchgeführt und foresight-Studien betrieben. Jetzt liegt unter dem Titel „Bauen von morgen: Zukunftsthemen und Szenarien“ ein umfangreicher Abschlussbericht vor, der den Blick auf das Bauwesen im Jahr 2050 wagt. Riklef Rambow ist mit dem Text „Kritische Digitalisierung. Baukultur zwischen Virtualität und Körperlichkeit“ (S. 38-41) vertreten. Der gesamte Bericht kann hier kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden.

Foto: Riklef Rambow

Es gibt schon wieder Grund zum Gratulieren: Alle zwei Jahre vergibt die Karlsruher Schelling-Stiftung neben dem renommierten Schelling-Preis und dem Schelling Theoriepreis auch einen Preis für die beste studentische Abschlussarbeit dieses Zeitraums. Aus den acht nominierten Arbeiten wählte die hochkarätige Jury, der u.a. die aktuelle Schellingpreisträgerin Lina Ghotmeh (Beirut/Paris) angehörte, eine Hauptpreisträgerin und zwei Anerkennungen aus. Wir freuen uns mit Clara Süßmann, deren herausragende These „Auf Schatzsuche im Schwarzwald – Mineralienspeicher Grube Clara“ wir gemeinsam mit Prof. Ludwig Wappner betreuen durften, über ihren Erfolg. Auch Fanny Hirt, deren Arbeit zu einer Kaufhaustransformation in Heidelberg mit einer der beiden Anerkennungen ausgezeichnet wurde, hatten wir, gemeinsam mit Prof. Dirk Hebel, begleitet. Herzlichen Glückwunsch!

Foto: Riklef Rambow

Endlich können unsere Masterand*innen wieder vor Ort gefeiert und verabschiedet werden, wenn auch noch ohne Familien und Freund*innen. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung im Hörsaal Egon Eiermann. 39 Studierende verlassen das KIT, ihre durch die Bank beeindruckenden Arbeiten sind auf den Gängen und Foyers des ersten und zweiten Stockwerks ausgestellt. Riklef Rambow war bei acht Arbeiten als Zweitgutachter beteiligt. Davon erreichten Elena Boerman und Florian Albert eine Friedrich Weinbrenner-Anerkennung, Alisa Schneiders Arbeit wurde für den Sparkassen-Umwelt-Preis nominiert und Sophie Fettig erhielt einen wa-Förderpreis, doch allen acht Studierenden gilt unser höchster Respekt und unser Lob für die intensive Arbeit und die begeisternden Ergebnisse. Gratulation auch, wenn aus Nominierungen Preise werden: Armin Lahni (Master im WS 20/21, Erstprüfer Prof. Marc Frohn) hat den Förderpreis der Ruth und Erich Rossmann-Stiftung erhalten, während Max von Moltke (Master im WS 18/19, Erstprüfer Prof. Dirk Hebel) mit dem Sparkassen-Umweltpreis ausgezeichnet wurde.

Foto: Riklef Rambow

…und es sticht durch die neue Covergestaltung sofort ins Auge. Diese stammt von den Masterstudierenden Anucia Dixon und Janine Schöttinger und wurde im Rahmen eines Stegreifentwurfs entwickelt. Das Diskursthema des Jahrgangs 2021 lautet „Salutogenese“ und beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie Architektur, Städtebau und Kunst zur Gesundheit beitragen können. Neben den Diskursbeiträgen enthält es eine Fotostrecke von Bernd Seeland und ausführliche Dokumentationen der Aktivitäten aller Fakultätsmitglieder. Als Vorschau gibt es hier schon einmal die Seiten von a*komm.

Foto: Riklef Rambow

In diesem Winter bietet a*komm drei Lehrveranstaltungen an, die alle weitgehend in Präsenz durchgeführt werden. Wir freuen uns darauf, Sie wieder persönlich zu sehen, wenn wohl auch überwiegend mit Maske. Für das 5. Semester Bachelor bieten wir als Wahlpflichtangebot erneut das Seminar „Streit!“ an, das uns im letztem Jahr viel Spaß gemacht hat. Im Master wird es das Seminar „All Tomorrow’s Places“ geben, das an die von uns organisierte gleichnamige Vortragsreihe anschließt. Hier wollen wir gemeinsam die Vorträge vorbereiten, begleiten und auswerten und uns theoretisch mit den Möglichkeiten des Architekturvortrags als Medium der Architekturkommunikation auseinandersetzen. Spannend wird auch das Seminar „Nachhaltigkeit kommunizieren“, das wir in Kooperation mit der Professur Nachhaltiges Bauen durchführen. Ziel ist die Konzeption einer Ausstellung im Architekturschaufenster Karlsruhe.

Foto: Riklef Rambow

Mit mehr als einjähriger Verspätung konnten wir nun doch noch die schon traditionelle Exkursion zur Architekturbiennale nach Venedig durchführen. Insgesamt 27 Studierende waren mit dabei und erkundeten in fünf intensiven Tagen nicht nur mehr als 1000 Jahre europäische Kultur- und Stadtbaugeschichte, sondern auch den herausfordernden Ausblick in eine unsichere Zukunft, den Hashim Sarkis unter dem Motto „How Will We Live Together?“ im Arsenale und den Giardini zusammengestellt hat. Bei schönem spätsommerlichem Wetter mit gelegentlichen erfrischenden Schauern bildete die Serenissima wie immer eine ebenso faszinierende wie facettenreiche Bühne für die Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Zusammenlebens. Einige Eindrücke der Reise gibt unsere Kurzdokumentation wieder.

Foto: Riklef Rambow

Wind und Wetter prägten die intensiven Stadtspaziergänge unserer fünftägigen Berlinexkursion, auf der dreizehn Masterstudierende des Seminars „Einstürzende Neubauten. Berlin in den Achtzigern“ Konzepte und Realisierungen der Internationalen Bauausstellung Berlin 1984/87 in den besonderen Fokus nahmen. Bauwerke und Planungsgebiete, die in all ihrer Diversität der Postmoderne zugeschrieben werden können, wurden mit dem Hansaviertel (hervorgegangen aus der Interbau 1957) sowie bemerkenswerten aktuellen Beispielen verglichen und hinsichtlich zukunftsfähiger architektonischer Strategien der Stadtentwicklung lebhaft erörtert und diskutiert. Die Dokumentation zur Exkursion ist nun online!

Foto: Riklef Rambow

Das Seminar „Einstürzende Neubauten. Berlin in den Achtzigern“ ist schon vor drei Wochen überaus erfolgreich zu Ende gegangen. Ausgehend von der Internationalen Bauausstellung Berlin 1984/87 haben wir uns eine kurze Geschichte der postmodernen Architektur erarbeitet, uns die spezielle kulturelle und subkulturelle Situation im (noch) geteilten Berlin vor dem Mauerfall vor Augen geführt und die architektonischen und planerischen Ansätze der IBA mit aktuellen Beispielen verglichen. Am Montag folgt nun die Exkursion nach Berlin, die mit einem Besuch der Ausstellung „Anything Goes?“ beginnt und uns danach fünf Tage lang durch die Stadt treiben wird, soweit die Füße tragen.

Foto: Riklef Rambow

Die Zeitschrift „der architekt“ widmet sich in ihrer Ausgabe 4/2021 unter der Überschrift „Effekt und Affekt“ der Rolle der Psychologie in der Architektur. Jörg Gleiter hat den Themenschwerpunkt konzipiert. In einem ausführlichen Interview mit der Redakteurin Elina Potratz (S. 14–21) geht Riklef Rambow der Frage nach, wie das Verhältnis von Psychologie und Architektur sich entwickelt hat, wo es heute steht, und was die Psychologie für die Architektur leisten kann. Das Heft ist das erste, das ohne den bisherigen Chefredakteur Andreas Denk entstehen musste. Andreas ist am 18. Juni völlig unerwartet verstorben. Das ist ein schlimmer Verlust für Architekturdiskurs und Architekturvermittlung und ganz besonders auch für unsere Professur, die über mehr als zehn Jahre in vielfältiger Weise immer wieder mit Andreas zusammenarbeiten durfte. Das Heft enthält zwei schöne, sehr traurige Nachrufe von Susanne Wartzeck und David Kasparek.

Foto: Riklef Rambow

Die Ergebnisse der Abschlussprüfung zum Modul „Architekturkommunikation und Wissenschaftliches Arbeiten“ wurden ins Prüfungssystem eingetragen. 104 Studierende des vierten Bachelor-Semesters haben die Klausur am 28.07. im großen Zelt auf dem Campus geschrieben. Auch dieses Jahr wurden die pandemiebedingten Widrigkeiten mit bewundernswerter Souveränität gemeistert. Die Durchschnittsnote 1,84 repliziert exakt das herausragende Ergebnis des Vorjahrs. Niemand, der angetreten ist, ist durchgefallen. Siebenmal konnte die Bestnote 1,0 vergeben werden. Glückwunsch an alle Teilnehmer*innen! Die Nachklausur findet am Freitag, dem 15.10.21 um 8 Uhr morgens statt, Ort ist der kleine Chemie Hörsaal, Geb. 30.46. Erneute Anmeldung bitte nicht vergessen!

Foto: Riklef Rambow

Heute wird ein weiterer Abschlussjahrgang verabschiedet, der seine Arbeiten komplett unter Corona-Bedingungen erstellen musste. Die Präsentationen der Arbeiten konnten zumindest teilweise in Präsenz stattfinden, doch der bei Weitem überwiegende Teil der Kontakte während der letzten sechs Monate verlief virtuell. Angesichts dieser Bedingungen sind die Ergebnisse auch diesmal von beachtlicher Qualität. Riklef Rambow war an neunzehn Arbeiten als Zweitprüfer beteiligt und durfte auf diese Weise ein immenses Spektrum an Themen, Ansätzen und kreativen Ideen kennenlernen. Diese intensive Zeit hat wieder viel Spaß gemacht und die Zusammenarbeit mit den Studierenden, aber auch mit den erstbetreuenden Kolleg*innen verlief extrem konstruktiv und erfreulich. Am 21.04. ab 17 Uhr wird nun die Verabschiedung stattfinden. Und weil auch diese nur online möglich ist, sagen wir schon an dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank und alles Gute!

Foto: Riklef Rambow

Auch LAMA, das lösungsorientierte Architekturmagazin aus Graz/Österreich, widmet sich in seinem aktuellen Heft Fragen der Kommunikation von Architektur. LAMA ist ein ungewöhnliches und unbedingt unterstützenswertes Projekt, das 2019 von vier engagierten Studierenden der TU Graz ins Leben gerufen wurde. Die Nummerierung 3|9 weist darauf hin, dass insgesamt neun Hefte angestrebt werden, die in der Herausgabe eines „Handbuchs für eine gesellschaftsbildende Architekturkommunikation“ münden sollen. Das aktuelle Heft enthält ein längeres Gespräch mit Riklef Rambow und wird am 20. April um 19 Uhr in einem online-Release-Dialog vorgestellt. Mehr dazu auf der LAMA-Forums-Seite, deren Besuch wir hiermit vorbehaltlos empfehlen.

Grafik: LAMA

Pünktlich zum beginnenden Sommersemester ist die neue Ausgabe von DER ENTWURF erschienen, dem Sonderheft der DBZ Deutsche BauZeitschrift für Studierende, das kostenlos an den Hochschulen verteilt wird. Die aktuelle Ausgabe widmet sich schwerpunktmäßig Fragen der Vermittelbarkeit von Architektur. Auf den Seiten 16 und 17 ist ein Interview mit Riklef Rambow abgedruckt, in dem es vor allem darum geht, wie die Professur Architekturkommunikation am KIT die Herausforderung angeht, Kommunikationskompetenzen als integralen Bestandteil der Architekturausbildung zu etablieren und in die Lehre einzubinden.

Foto: Riklef Rambow

Das Jahrbuch hat sich über die letzten Jahre zu einem zentralen Baustein der Außendarstellung, aber auch der Reflexion und des Diskurses an der Fakultät für Architektur entwickelt. Sowohl inhaltlich als auch gestalterisch soll das erfolgreiche Format aber kontinuierlich verbessert werden. Ein Schritt auf diesem Weg wird der Stegreif „Cover me: Ein neuer Auftritt für das Jahrbuch“ sein, den wir gemeinsam mit dem Typografen und Buchgestalter Christoph Engel im Sommersemester anbieten. Die Ausgabe findet am Montag, dem 26. April 2021 um 16 Uhr statt, präsentiert werden die Ergebnisse eine Woche später. Wir freuen uns auf starke und umsetzbare Konzepte.

Foto: Riklef Rambow

Auch das Sommersemester 2021 wird wieder ein Online-Semester werden. Aber wir hoffen auf Besserung und haben deshalb für den Sommer viel Freiluftaktivität eingeplant. Im Master werden wir uns mit Venedig und der Architekturbiennale beschäftigen, die vom letzten Jahr auf dieses verschoben wurde. Sofern sie nicht doch noch abgesagt wird, wird das Seminar „How will we live together?“ im August oder September mit einer Exkursion nach Venedig enden. Auch das Seminar „Einstürzende Neubauten“, das sich mit Architektur und Stadtentwicklung der achtziger Jahre in Berlin auseinandersetzt, soll im Sommer durch intensive Erkundungen vor Ort abgeschlossen werden. Die beiden Vorlesungen „Einführung in die Architekturkommunikation“ und „Methoden des Wissenschaftlichen Arbeitens“ für das vierte Bachelor-Semester werden hingegen wieder im offline-Modus mit regelmäßigen Rückfragerunden stattfinden. Hier werden wir uns leider bestenfalls bei der abschließenden Klausur persönlich begegnen.

Foto: Riklef Rambow

Wir von a*komm haben die Zeit des Lockdowns genutzt, um uns Gedanken über unseren grafischen Auftritt zu machen. Seit elf Jahren setzen wir auf die Schrift Serifa, Adrian Frutigers ungeliebten Versuch einer Egyptienne, die wir in ihrer visuellen Imperfektion sympathisch, unprätentiös und im positiven Sinne unzeitgemäß fanden. Nun war es an der Zeit, uns zu verändern. Wir nutzen ab sofort die Mastro aus dem portugiesischen Studio &DISCOVER, eine extrem vielseitige Schriftfamilie mit starkem Charakter, großer Eleganz und einigen exzentrischen Details. Bei Bedarf ergänzen wir sie durch die Sequel Sans von Oliver Jeschke (OGJ Type), eine Hommage an Max Bill und entsprechend rational, reduziert und präzise. Das Konzept der Semesterfarbe wird abgelöst durch ein festes Set von drei Farben. Der neue Auftritt wird in den nächsten Monaten Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Grafik: a*komm

Aktuelles von gestern: Hier geht’s zum Archiv.